このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第52回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

移動時間の悩みは、多くの企業が直面する現実的な課題

「移動時間の長いスタッフから不満の声が上がっています。どうすればいいですか?」

このような相談を受けることがよくあります。営業担当者、保守メンテナンス業務、訪問介護など、移動を伴う職種では避けて通れない問題です。

法律上の労働時間の定義と、従業員が実際に感じる「会社のために費やした時間」との間には、しばしばギャップが生まれます。このギャップが従業員の不満やモチベーション低下の原因となり、最終的には離職につながるリスクも秘めています。

本コラムでは、移動時間をめぐる労務問題の本質を整理し、従業員の不満を解消しつつ、企業にとってもメリットのある現実的な解決策をご提案します。

移動時間が労働時間になる基準:「指揮命令下」がポイント

移動時間が労働時間に含まれるかどうかの判断基準は、その時間が「使用者の指揮命令下に置かれているか」という点です。就業規則の記載内容だけでは決まらず、実際の状況に基づいて客観的に判断されます。

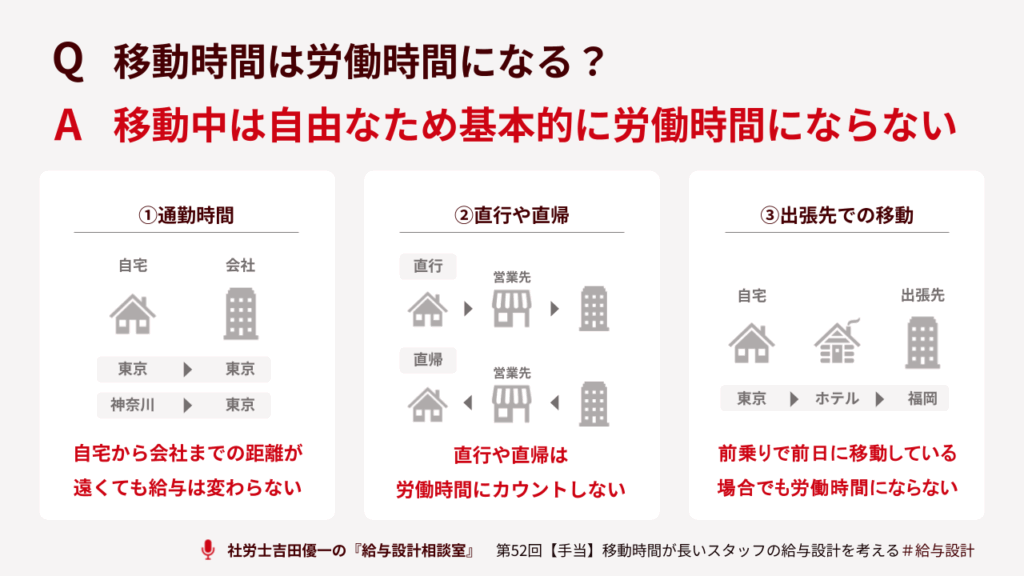

原則として労働時間にならないケース

通勤時間

自宅から会社までの移動は、経路や交通手段を個人が自由に選択できるため、労働時間には含まれません。

直行直帰の移動

自宅から直接顧客先へ向かう「直行」や、顧客先から直接自宅へ帰る「直帰」も、基本的には通勤時間と同様の扱いとなります。業務開始は最初の訪問先到着時点、終了は最後の訪問先出発時点と考えるのが一般的です。

出張時の移動

遠方への出張時の移動時間も、その間に業務上の指示がなく従業員が自由に過ごせる場合は、原則として労働時間とはみなされません。

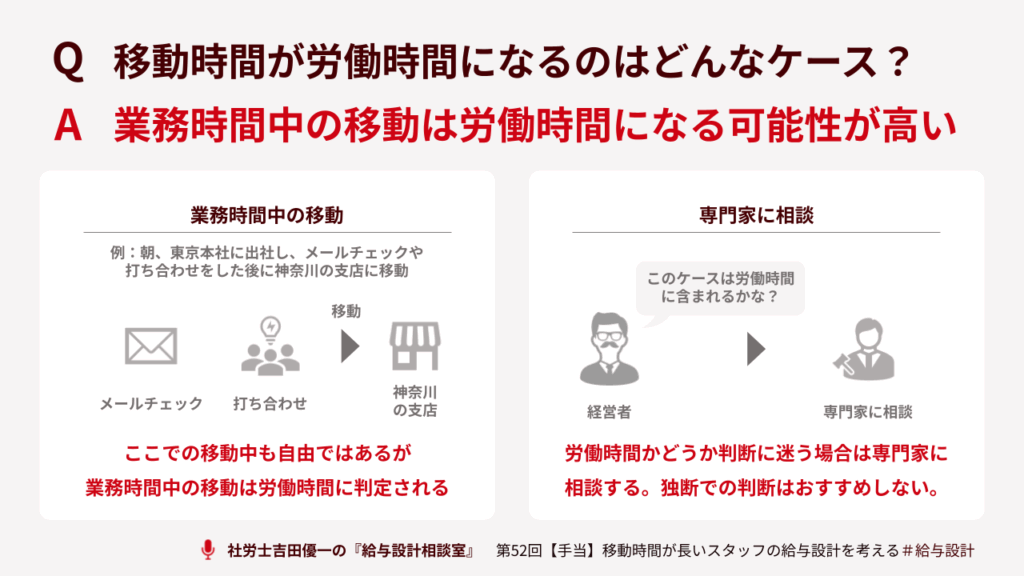

労働時間になるケース

一方で、次のような場合は労働時間と判断される可能性が高くなります:

- 一度出社してから上司の指示で他の事業所へ移動する場合

- 移動中に電話会議への参加が義務付けられている場合

- 重要書類の運搬など、管理責任を伴う業務がある場合

この「指揮命令下にあるかどうか」という違いを正しく理解することが、適切な労務管理の第一歩となります。

なぜ労働時間でない移動に不満が生まれるのか

法的には労働時間でなくても、従業員が長時間の移動に不満を抱くのは「心理的契約」が関係しています。これは、法律上の労働契約とは別に、従業員が抱く公平さや相互貢献への期待感のことです。

「拘束時間」と「労働時間」のギャップ

たとえ給与が支払われなくても、会社の業務のために早朝に出発し深夜に帰宅する日は、従業員にとって「会社に拘束された一日」そのものです。

例えば、朝7時に自宅を出て夜8時に帰宅した従業員は、法的な労働時間が何時間であれ「13時間も会社のために費やした」と感じるでしょう。この体感する「拘束時間」と、実際に給与が支払われる「労働時間」との間に生じるギャップが不公平感の正体です。

不公平感が招く経営リスク

従業員が「自分だけが割に合わない負担を強いられている」と感じ始めると、エンゲージメントの低下は避けられません。「この職場は不公平だ」という結論に至れば、より良い条件を求めて離職する可能性も高まります。

優秀な人材を一人失うコスト(採用費、教育費、機会損失など)を考えれば、この不公平感を放置することがいかに危険かご理解いただけるはずです。これは単なる福利厚生の問題ではなく、人材定着と組織安定に関わる重要なリスクマネジメントの課題なのです。

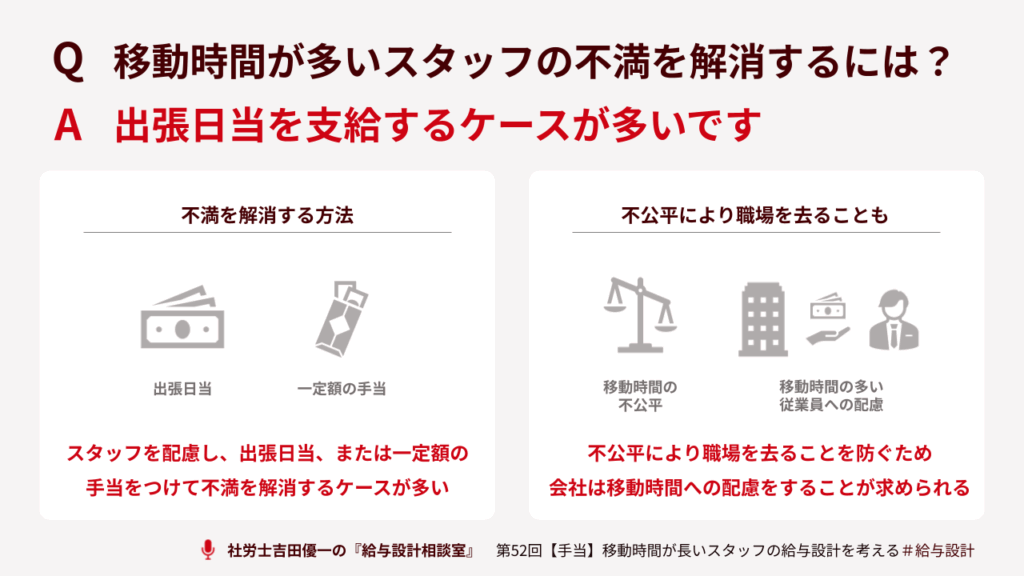

「手当」による解決策:法的リスクを回避しながら不満を解消

では、この不公平感をどのように解消すればよいのでしょうか。移動時間を残業代として支払うのは適切ではありません。最も効果的で現実的な選択肢は、「出張手当」や「移動手当」といった形で一定額を支給することです。

出張日当を支給するメリット

従業員への配慮が明確に伝わる

身体的・時間的な負担に対して会社が配慮しているという明確なメッセージとなり、不満を和らげモチベーションを維持する効果が期待できます。

法的な混乱を回避

非労働時間である移動時間を労働時間として誤って扱う法的な混乱を避けられます。

税務上のメリット

出張旅費規程を整備し、その規程に基づいて支給する場合、社会通念上妥当な金額であれば従業員の所得税が非課税となり、企業と従業員双方にメリットがあります。

制度化のポイント

重要なのは、場当たり的に支払うのではなく、就業規則や出張旅費規程で支給条件(移動距離や所要時間など)や金額を明確にルール化することです。これにより公平性と透明性が担保され、制度として定着させることができます。

「全て労働時間にする」判断の重大なリスク

「面倒だから移動時間も全部労働時間として給料を払ってしまえ」と考える経営者もいらっしゃいますが、この安易な判断は将来的に会社の首を絞めかねません。

36協定の上限圧迫リスク

企業が従業員に時間外労働をさせるには36協定の締結と届出が必要で、時間外労働には月45時間・年360時間という原則的な上限があります。

仮に1日往復2時間の移動時間を労働時間として扱い、月20日勤務とすると「2時間×20日=40時間」もの時間外労働が発生します。これは月45時間という上限のほとんどを、本来業務ではない移動時間だけで使いしまうことを意味します。

その結果、真に繁忙期で残業が必要になった際や、緊急のトラブル対応が求められる場面で、すでに残業上限に達してしまい、従業員に合法的に時間外労働を命じることができなくなる事態に陥りかねません。

従業員への配慮から下した判断が、結果的に会社の機動力を奪ってしまう。このような事態を避けるためにも、労働時間の定義は厳格に守り、移動に伴う負担へは「出張日当」で報いるという使い分けが極めて重要になります。

まとめ

移動時間をめぐる従業員の不満は、法律論だけでは解決できない複雑な労務課題です。重要なポイントを改めて整理します:

- 労働時間の判断基準:「使用者の指揮命令下にあるか」で判断し、通勤や自由な移動時間は原則として労働時間にならない

- 不公平感の正体:法的労働時間と従業員が感じる「拘束時間」のギャップが不満の根源

- 賢明な解決策:「出張日当」で従業員の負担に報いる

- 制度化の重要性:場当たり的ではなく、規程で明確にルール化することで公平性を確保

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、このような法律論だけでは解決できない現実的な労務問題に対応する給与設計や社内規程の構築を得意としています。法的な正しさはもちろん、従業員のモチベーションを高め、会社の戦略的な利益を守る制度作りをサポートいたします。

移動時間の扱いや、その他複雑な労務問題でお悩みの場合は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。貴社の状況に合わせた最適な解決策を、共に考えさせていただきます。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。