このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第63回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

「なんとなく会社に行きたくない…」それは5月病かもしれません

ゴールデンウィークが明けると、人事担当者の方からこんな相談をよく受けます。

「新入社員が急に元気がなくなって…」

「異動した社員が体調不良を訴えることが増えて…」

4月の緊張感から解放された途端、やる気が出ない、会社に行きたくないといった症状を指す「5月病」。この言葉は軽く聞こえるかもしれませんが、実は深刻なメンタルヘルス不調のサインである可能性があります。

実は私自身も、10年以上前に「メンタル不調」になった経験があります。当時は「気合が足りないだけだ」と自分を追い込んでいましたが、朝起き上がれない、学校に行けないという状態が続き、医師の診断を受けて初めて、これが病気であることを理解しました。

この経験から強く感じるのは、メンタルヘルスの不調は「気合」や「根性」では解決できないということ。企業として適切な知識と制度をもって向き合うべき、重要な経営課題なのです。

休職制度は「コスト」ではなく「戦略的な投資」

そもそも休職制度とは何か

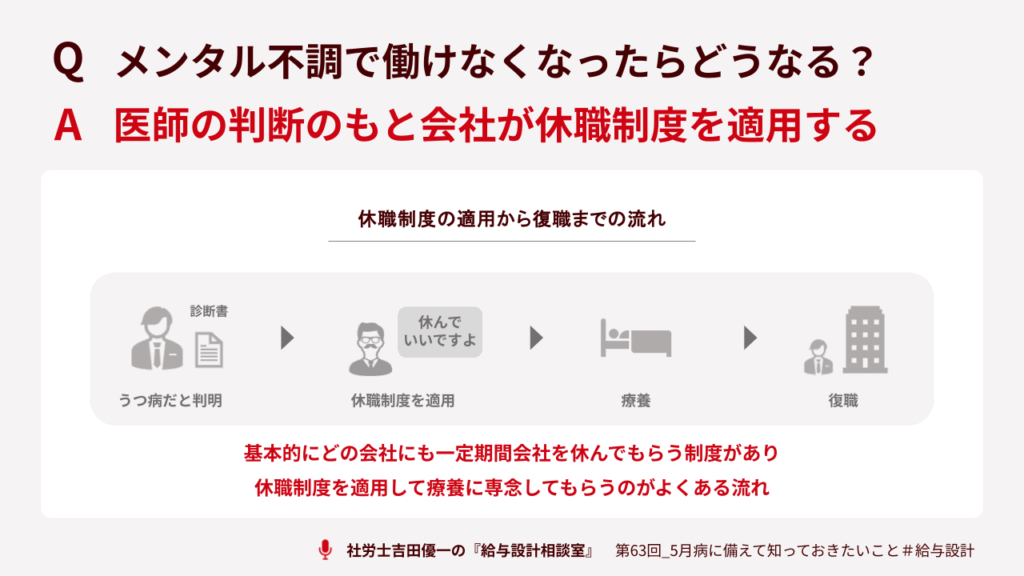

従業員が病気やケガで働けなくなった場合、企業はどう対応すべきでしょうか。

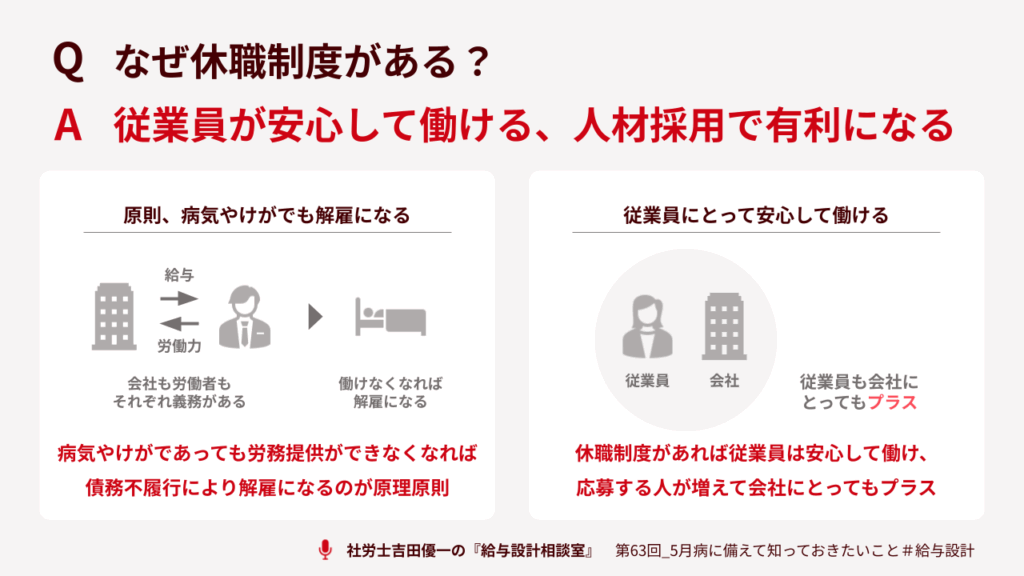

労働契約の原則からいえば、従業員が労働を提供できない状態は「債務不履行」にあたります。理論上は解雇という選択肢も考えられるわけです。

しかし、多くの企業では即座に解雇するのではなく、「休職制度」を設けています。これは単なる福利厚生ではありません。企業の持続的成長を支える戦略的な資産といえます。

休職制度がもたらす3つのメリット

- 従業員の安心感とエンゲージメント向上

明確な休職制度があることで、従業員は「万が一働けなくなっても、すぐに解雇されるわけではない」という安心感を得られます。この安心感は、日々の仕事への集中力やモチベーションを高めます。

- 優秀な人材の確保と離職率の低下

「社員を大切にする企業」という評判は、採用活動において大きなアドバンテージになります。結果的に採用コストの削減にもつながるのです。

- 企業ブランディングの向上

従業員を大切にする姿勢は、顧客や取引先からの信頼にもつながります。事業活動全体に好影響をもたらす投資といえるでしょう。

休職制度は、貴重な人材への投資を維持し、将来的な生産性の向上を見込むための「休職制度」。経営者にとって極めて合理的な選択なのです。

休職制度運用の成否を分ける「公平性」と「明確なルール」

なぜ公平性が重要なのか

休職制度を効果的に運用する上で何より重要なのは、「公平性」と「明確なルール」です。

私傷病による休職制度は、育児・介護休業のように法律で義務付けられているものではありません。だからこそ、企業が任意で設けるルールが重要になります。

想像してみてください。「同じメンタル不調で休むAさんには6ヶ月の休職を認めたのに、Bさんには3ヶ月しか認めなかった…」こんな不公平な対応は、従業員の不信感を招き、深刻な労務トラブルの原因となります。

就業規則で明確な線引きを

これを防ぐために、就業規則で「勤続年数に応じて休職期間は最大○ヶ月とする」といった明確な基準を設けることが不可欠です。

例えば:

- 勤続1年未満:休職期間なし

- 勤続1年以上3年未満:最大3ヶ月

- 勤続3年以上:最大6ヶ月

このような基準を定めることで、誰に対しても同じルールで対応できます。

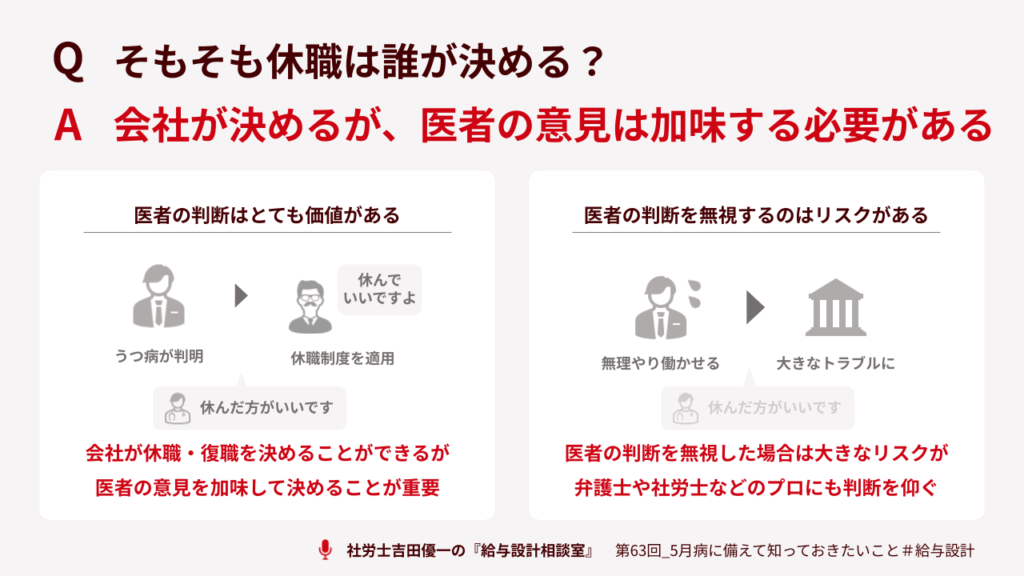

休職開始の判断は「会社」にある

もうひとつ理解しておきたいのが、休職を開始するかどうかの最終的な判断権は、医師や従業員本人ではなく「会社」にあるという点です。

ただし、独断で判断してよいわけではありません。医師の診断書は、判断の根拠となる極めて重要な客観的資料です。専門家である医師の「休養を要する」という意見を無視して就労を強制するような対応は、企業の安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

会社の判断と、医師の専門的見解の尊重。このバランスを適切にとることが、休職制度を円滑に運用する鍵となります。

復職支援を成功に導く「5つのステップ」

従業員の休職は、ゴールではなくプロセスの一部です。特に復職の局面は、再発のリスクも高く、慎重な対応が求められます。

ここで参考になるのが、厚生労働省が示している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」です。この手引きは、場当たり的な対応に陥るのを防ぎ、一貫性のある支援を行うための道しるべとなります。

職場復帰支援の5つのステップ

ステップ1:病気休業開始及び休業中のケア

診断書に基づき休業を開始します。この段階で重要なのは、傷病手当金などの社会保険制度や社内手続きを丁寧に説明すること。従業員が安心して療養に専念できる環境を整えます。

ステップ2:主治医による職場復帰可能の判断

従業員から復職の意思表示があった場合、職場復帰が可能である旨を記した主治医の診断書の提出を求めます。

ステップ3:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成

主治医の意見、産業医の見解、職場の状況などを総合的に評価し、復職の可否を判断します。復職可能な場合は、具体的な支援計画を作成します。

ステップ4:最終的な職場復帰の決定

作成したプランに基づき、事業者として最終的な復職決定を行い、本人に通知します。

ステップ5:職場復帰後のフォローアップ

復職後も定期的に面談などを行い、プランの進捗を確認します。業務内容や労働時間の調整を行い、再発防止に努めます。

この5つのステップを事前に社内で共有し、ルール化しておくことで、いざという時にスムーズかつ適切に対応できます。

再発を防ぐ「職場復帰支援プラン」の作り方

前述の5ステップの中でも、特に重要となるのがステップ3の「職場復帰支援プラン」です。

これは、復職後の業務内容や配慮事項を具体的に定めた、いわば「リハビリ出勤の設計図」。このプランが曖昧だと、復職した従業員が無理をしてしまったり、周囲の同僚に過度な負担がかかったりして、結果的に再休職に至るケースも少なくありません。

効果的なプランに必要な5つの要素

1. 段階的な業務遂行

- 最初は半日勤務から始め、徐々に時間を延ばす

- 業務量を減らし、比較的負荷の低い定型業務から担当してもらう

2. 業務内容の制限

- 復職直後は、顧客との折衝や出張、時間外労働を制限

- 複雑な判断を要する業務は段階的に戻していく

3. 上司・同僚によるサポート体制

- 誰が、どのように業務をサポートするのかを明確にする

- 定期的な1on1ミーティングを設定し、いつでも相談できる環境を整える

4. 治療への配慮

- 通院のための時間休や休暇取得に柔軟に対応する

5. フォローアップ体制

- 産業医や人事担当者との定期的な面談を設定

- プランの見直しをどのタイミングで行うかを決めておく

プラン作成の秘訣は「三者での話し合い」

このプランは、人事部だけで作成するのではなく、直属の上司と従業員本人を交えて、三者で十分に話し合い、合意の上で進めることが成功の秘訣です。

一方的に決められたプランでは、本人の状態に合わない無理な計画になってしまったり、現場の実情と合わず実行できなかったりします。関係者全員が納得した上で進めることで、スムーズな職場復帰が実現できるのです。

まとめ|5月病をきっかけに休職制度を見直しませんか

5月病は、企業にとって従業員のメンタルヘルスと向き合う重要な機会です。

個人の「やる気」の問題として片付けるのではなく、組織的な課題として捉え、公平で透明性の高い休職制度を整備・運用することが、現代の企業経営には欠かせません。

そして、休職から復職に至るプロセスを体系的に支援することで、従業員の健康を守ると同時に、企業の貴重な人材という資産を守ることができます。これは、リスク管理であると同時に、持続可能な組織を作るための未来への投資といえるでしょう。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、各企業の状況に合わせた休職制度の設計から、個別の復職支援プランの策定、運用に関するアドバイスまで、専門的な知見に基づいたサポートを提供しております。

従業員の休職や復職に関する対応でお悩みの経営者様、労務担当者様は、ぜひ一度、当法人の無料相談をご活用ください。貴社の実情に合わせた、実効性の高い制度設計をご提案いたします。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。