このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第67回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに

「専門家には、どのタイミングで相談すればいいんだろう?」

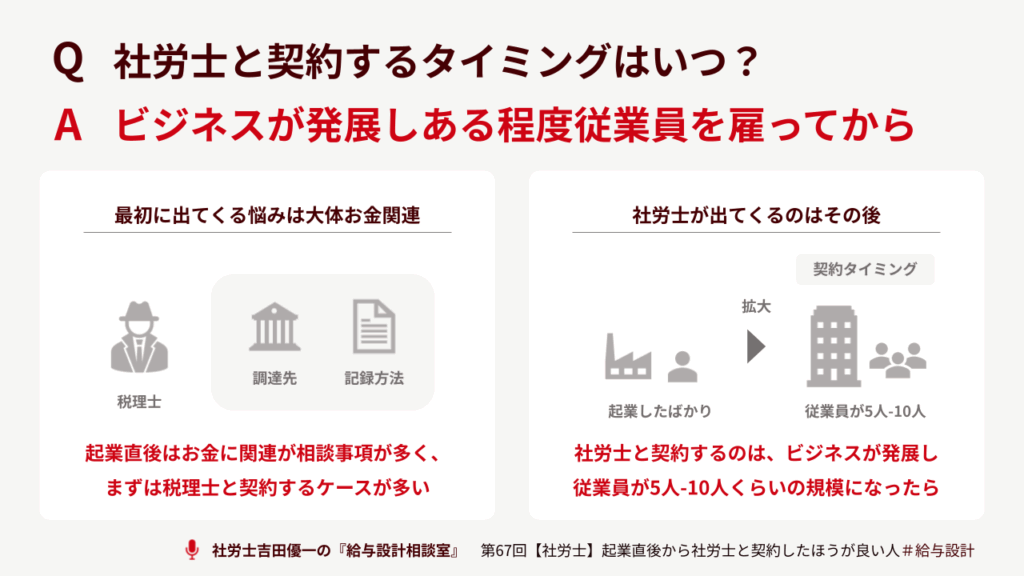

起業を志す経営者の方から、このようなご質問をよくいただきます。確かに、創業期にまず必要となるのは税理士でしょう。資金調達や会計処理など、事業の根幹である「お金」に関する悩みは、何をおいても先に解決すべき課題だからです。

そのため、「起業してすぐに社会保険労務士(社労士)に依頼する」というケースは、実はそれほど多くありません。ビジネスが軌道に乗り、従業員が増えてきた段階で、初めて労務管理の専門家である社労士の必要性を感じる、これが一般的な流れです。

しかし、これはあくまで一般論。事業の特性や将来のビジョンによっては、創業と同時に社労士と連携することが、将来の大きなリスクを回避し、持続的な成長を実現するための鍵となります。

今回は、私がこれまで多くの経営者をサポートする中で見えてきた「起業したらすぐに社労士と契約したほうが良い人」の具体的なケースと、創業期に見落としがちな労務管理の落とし穴について解説します。

起業直後から社労士が必要な3つのケース

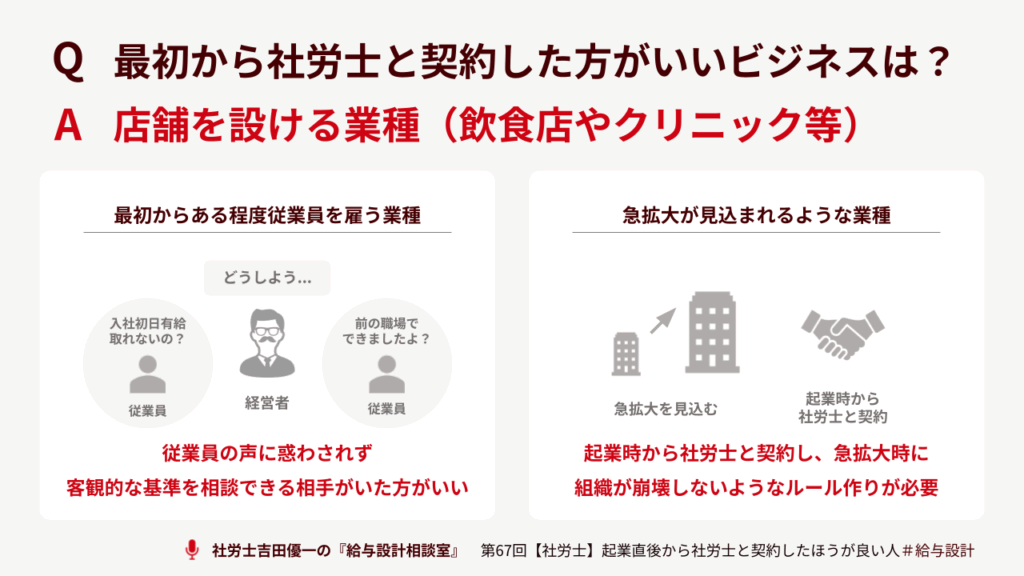

ケース1:創業当初からスタッフ雇用が前提となる事業

まず典型的なのが、事業の立ち上げ当初から従業員の雇用が不可欠なビジネスモデルです。

例えば

- 飲食店

- クリニック

- 介護・福祉施設

- 美容サロン

こうした、いわゆる「ハコモノビジネス」では、物理的な店舗や施設を構える以上、そこには必ず運営するためのスタッフが必要です。人を雇用した瞬間から、労働法規上の様々な義務が発生します。

特に注意が必要なのは、看護師や介護福祉士といった国家資格を持つ専門職を雇用する場合。資格を持つ方々は転職が比較的容易で、複数の職場を経験しているため、労働環境やルールに関する知識が豊富です。

「前の職場では入社初日から有給休暇が使えたのですが…」

こんな質問を受けた際、経営者一人で的確に対応するのは容易ではありません。正しい基準や世間相場を把握していなければ、不要な譲歩をしてしまい、後々のルール作りに歪みを生じさせる可能性もあります。

専門家として客観的な基準を助言できる社労士の存在は、こうした場面で大きな支えとなります。

ケース2:急成長や厳格なコンプライアンスが求められる事業

将来的に株式上場を目指すような高い志を持つ企業や、急拡大が見込まれるスタートアップ企業も、創業初期から社労士と連携することをお勧めします。

組織が急激に大きくなる過程では、様々な労務問題が発生しがちです。成長の勢いに人事制度の整備が追いつかず、組織が崩壊してしまうケースも珍しくありません。

創業期から社労士と共に、将来の拡大を見据えた強固な労務基盤を構築しておくこと。これは、いわば成長のための「インフラ整備」です。就業規則や雇用契約書といった基本的なルールを、早い段階から適切に整えておくことで、後々の混乱を避けることができます。

また、たった一度のルール違反が事業の存続を揺るがしかねない業種もあります。

例えば、飲食店で従業員の衛生管理が行き届かず食中毒が発生すれば、営業停止処分を受け、場合によっては廃業に追い込まれる可能性も。こうしたリスクを回避するためには、守るべきルールを就業規則等で明確に定め、全従業員に周知・徹底させることが不可欠です。

社労士は、事業内容に潜むリスクを洗い出し、それを予防するための具体的なルール作りをサポートしてくれます。

ケース3:社会保険・労働保険の手続きに不安がある経営者

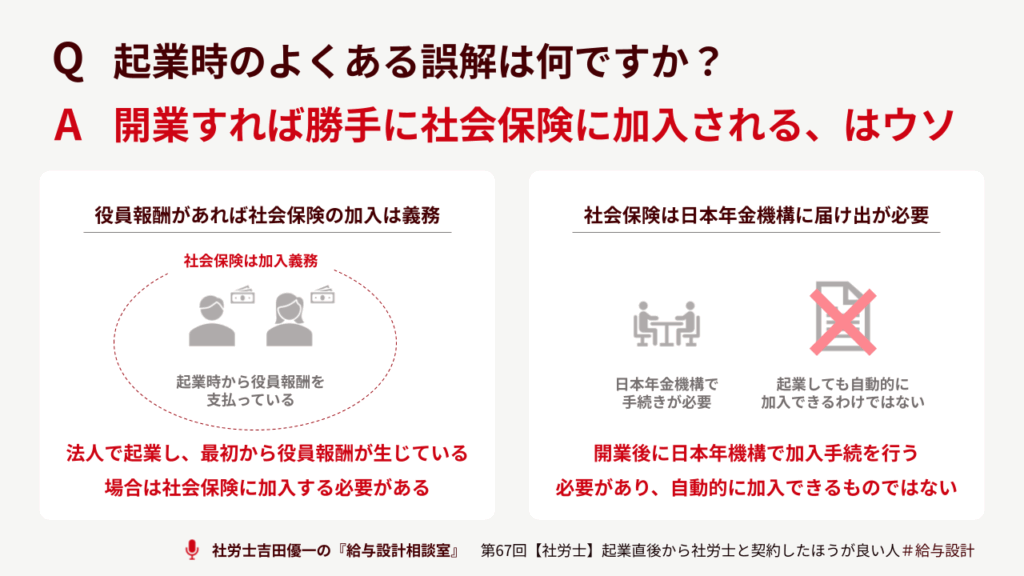

「会社を作ったら自動的に経営者も社会保険の加入者になるんですよね?」

大企業での勤務経験が長い方が独立・起業した場合、このような誤解をされているケースが意外と多いのです。

会社員時代は、入社すれば会社が手続きをしてくれて、当たり前のように健康保険証が手元に届きました。しかし、経営者の立場になれば、その「当たり前」は誰かが自動的にやってくれるものではありません。

法人を設立し、ご自身が役員として報酬を受け取る場合、たとえ社長一人だけの会社であっても、社会保険への加入は法律上の義務です。そして、これは自動的に行われるものではなく、法人設立後速やかに、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ必要な書類を自ら提出しなければなりません。

この手続きを怠り、何もせずに待っていても、資格確認書(健康保険証)が送られてくることは決してありません。万が一、未加入のまま年金事務所の調査を受ければ、過去に遡って保険料の支払いを求められる可能性があり、創業期の企業にとっては致命的な負担となってしまいます。

見落としがちな社会保険の落とし穴

「他の会社で入っているから大丈夫」は通用しない

社会保険に関するもう一つのよくある勘違いが、「他の会社で社会保険に入っているから、新しく設立した自分の会社では入らなくてよい」というものです。

これも明確な誤りです。

例えば、A社で会社員として勤務し社会保険に加入している方が、副業としてB社を設立し、B社からも役員報酬を受け取る場合、原則としてB社でも社会保険の加入要件を満たすことになります。

このように、複数の事業所で社会保険の加入要件を満たす場合は、専用の手続きが必要です。この手続きにより、両社から受け取る報酬額を合算した金額に基づいて保険料が計算され、各社の報酬額に応じて按分して保険料を納付することになります。

健康保険証は、ご自身が主として選択した一方の会社から発行されます。この手続きを正しく行わないと、後から年金事務所の指摘を受け、多額の保険料を遡って請求されるリスクがあります。

知識のある社労士のサポートで安心を

こうした複雑な手続きは、創業期の忙しい経営者にとって大きな負担です。さらに、手続きのミスは後々取り返しのつかない問題を引き起こしかねません。

社労士のサポートを受けることで、これらの手続きを正確かつタイムリーに進めることができ、経営者は安心して本業に集中することができます。

従業員を雇ったら即座に必要な労働保険

ここまでの話は主に経営者自身の社会保険に関するものでしたが、最後にお伝えするのは、従業員を雇用する際に見落としてはならない重要な手続きについてです。

パート・アルバイトであっても、従業員を1人でも雇用した場合は、「労働保険」(労災保険・雇用保険)の加入手続きが法律で義務付けられています。具体的には、最初の従業員を雇用したら、速やかに所轄の労働基準監督署等に必要な届出を提出しなければなりません。

労働保険未加入のリスクは想像以上に深刻

この手続きを怠った場合のリスクは、これまで述べてきた中でも特に深刻です。

もし、労災保険の未加入期間中に従業員が業務中や通勤中に重大な事故に遭ってしまったらどうなるでしょうか。労災保険給付に要した費用の全部または一部が、事業主に対して徴収される制度が適用される可能性があります。これに加え、過去分の労働保険料と追徴金も併せて請求されます。

会社の存続を揺るがすだけでなく、経営者個人の人生にも大きな影響を及ぼしかねない、まさに看過できないリスクです。

「まだ従業員は数人だから、そのうち手続きすればいいか」という軽い気持ちで放置してしまうと、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。従業員を守るため、そして会社を守るためにも、雇用開始と同時に適切な手続きを行うことが不可欠です。

まとめ:創業期こそ、専門家の力を借りるべき

起業当初は、まず税理士に相談するというのが一般的なセオリーです。

- 創業当初から従業員を雇用する事業モデル(飲食店、クリニックなど)

- 急成長や上場を目指す企業、コンプライアンスが厳格に求められる業種

- 社会保険や労働保険に関する手続きに少しでも不安がある経営者

上記にひとつでも当てはまるのであれば、事業の立ち上げと同時に社労士に相談することを強くお勧めします。

創業期の経営者は、事業を成長させることに全力を注ぐべきです。煩雑で専門的な労務管理の諸手続きや、潜んでいるリスクへの対応は、専門家である私たちにお任せください。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、本記事で取り上げたような創業期の企業が直面する労務課題に対し、的確なサポートを提供しています。あなたの新しいビジネスが、労務面でも万全の体制でスタートできるよう、私たちが全力でサポートいたします。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。