このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第74回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに

「アルバイトスタッフに渡す労働条件通知書、これまでのままで大丈夫ですか?」

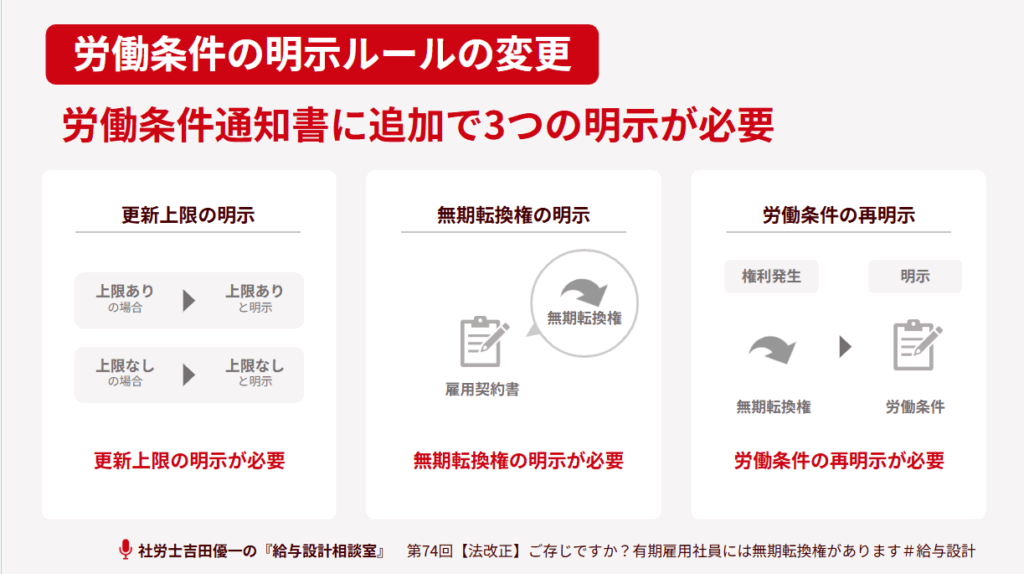

人事担当者の方から、こうしたご相談が増えています。実は2024年4月から、労働条件の明示ルールが大きく変わり、特に有期契約の労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)に関する記載事項が追加されました。

「今まで使っていた書式が使えなくなるの?」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。今回は、この改正の背景から実務対応まで、分かりやすく解説していきます。

無期転換ルールとは?10年以上経った今、なぜ改正が必要になったのか

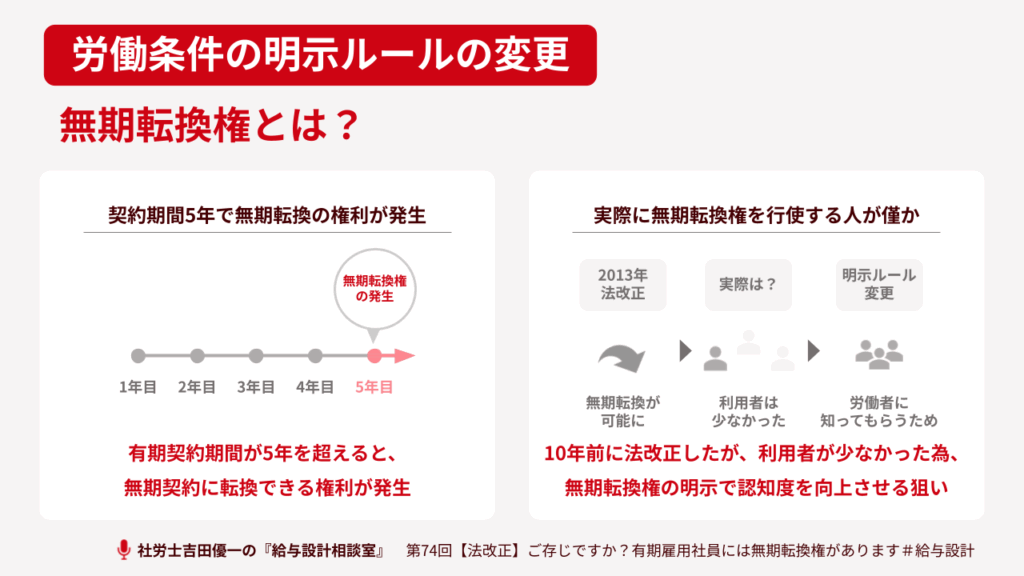

今回の改正を理解するには、まず「無期転換ルール」について知っておく必要があります。

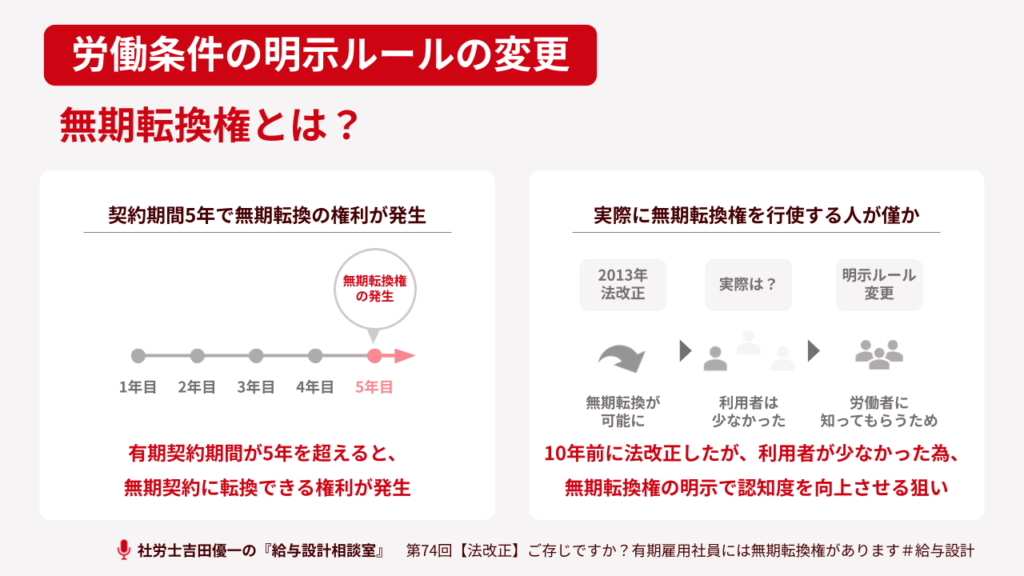

これは、同じ会社で有期労働契約が更新を繰り返され、通算の契約期間が5年を超えた場合、労働者が希望すれば無期労働契約に転換できるという制度です。2013年に導入され、2018年頃から実際に5年を超える方々が出始めました。

当時、多くの企業経営者や労務担当者の間では、「2018年になったら、多くのスタッフが無期契約への転換を希望するのではないか」という懸念がありました。しかし実際には、この無期転換の権利を行使した労働者は、想定よりもかなり少なかったのです。

なぜ活用が進まなかったのでしょうか。その大きな理由のひとつは、労働者自身が「自分に無期転換の権利が発生している」ことや、そもそも「無期転換ルールという制度が存在する」ことを知らなかったという実態があったからです。

せっかく労働者を保護するルールが整備されても、それが活用されなければ意味がありません。そこで今回の改正では、企業側から労働者に対して無期転換に関する情報を積極的に明示することが義務化され、この「情報のギャップ」を埋めることが目指されています。

改正ポイント①:更新上限の明示が義務化

有期契約労働者に対して新たに明示が義務化されたひとつ目のポイントは、「更新上限の有無と内容」です。

無期転換ルールが導入された際、一部の企業では、無期転換権が発生する5年を前に契約を終了させる、いわゆる「雇止め」を意図したルールを設けるケースがありました。たとえば、「うちの会社は有期契約の更新は通算4年まで」といった社内ルール(上限)を設定した会社もあります。

今回の改正により、こうした「通算契約期間の上限」や「更新回数の上限」を設けている場合は、労働契約を締結する時、および契約を更新するタイミングで、その具体的な内容を労働条件通知書に明記することが求められるようになりました。万一、上限を設けていない場合は、「更新上限なし」と記載する必要があります。

さらに、最初の契約締結時よりも後になって、企業が新たに更新上限を設けたり、元々あった上限を短縮したりする場合には、その理由をあらかじめ労働者に説明することも求められています。これは、労働者の契約更新への期待を不当に裏切るような一方的な雇止めトラブルを未然に防ぐ狙いがあります。

改正ポイント②:無期転換申込機会の明示

明示が義務化されたふたつ目のポイントは、「無期転換申込機会」の明示です。

これは、まさに「労働者が権利を知らなかった」という課題に直接対応するものです。

具体的には、通算契約期間が5年を超えることになり、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、企業は労働者に対し、「あなたは無期転換を申し込むことができます」という旨を書面で明示しなければなりません。

これまでは、労働者から尋ねられない限り、企業側から積極的に無期転換権について告知する義務はありませんでした。しかし今後は、企業側からの通知が必要になります。

この結果、労働者が自らの権利を明確に認識することになるため、無期転換の申込みを行うケースは、これまでと比べて増加することが想定されます。

企業実務としては、有期契約労働者一人ひとりについて、「いつ、誰が通算5年の節目を迎えるのか」を正確に把握し、求められるタイミングで適切な明示を行えるよう、契約期間の管理体制をより厳密に見直すことが重要になります。

改正ポイント③:無期転換後の労働条件の明示

明示義務の3つ目のポイントは、「無期転換後の労働条件」です。

これは、上記の「申込機会」の明示とセットで行う必要があります。つまり、「無期転換できますよ」と伝えるだけでなく、「もし無期転換を申し込んだ場合、あなたの労働条件(給与、勤務時間、業務内容、勤務地など)はこのようになります」という具体的な内容も、あわせて明示することが求められます。

ここで気をつけたいのは、「無期転換=正社員になる」とは限らない、という点です。このルールは、あくまで「契約期間の定めがなくなる」ことが本質であり、その他の労働条件(給与体系、異動の有無、賞与など)は、無期転換にあたって個別に設定されることになります。

今回の改正では、この「無期転換後の労働条件」を提示する際、企業は「他の通常の労働者(いわゆる正社員など)とのバランスを考慮した事項」について、労働者に説明するよう努めることとされました。

「バランスを考慮した事項」とは、たとえば「業務の内容」「責任の程度」「異動の有無や範囲」などです。もし無期転換後の労働条件を正社員と異なるものにする場合、企業側は「なぜ違うのか」を、これらの客観的な職務内容の違いなどに基づいて合理的に説明できる準備をしておくことが、今後ますます重要になります。

現場で見る「あえて無期転換しない」労働者の心理

ここまで制度的な側面についてお話してきましたが、実際の労務相談の現場では、少し不思議な現象も起きています。

それは、無期転換の権利を持っているにもかかわらず、「あえて権利を行使しない」という選択をする労働者が一定数存在することです。

詳しくお話を伺うと、「有期雇用契約のほうが気楽でいい」「契約の切れ目があるから、そこで辞めやすい」といった心理があるようです。

しかし、専門家の視点から申し上げると、労働者が誤解している可能性があります。

無期契約の場合、労働者は14日前に申し出すれば退職できます。一方、契約期間の定めがある有期契約のほうが、契約期間の途中で辞めることは難しいのです。

にもかかわらず、有期雇用を好む労働者がいることは、「心理的な誤解」の問題と言えます。「契約満了」という明確な「切れ目」が、退職の申し出をしやすく感じさせているのです。

中小企業の労務管理の現実として、5年間も継続して勤務してくれるスタッフは、むしろありがたい存在であることが多いはずです。正社員ですら5年続かないことも珍しくない中で、貴重な戦力であることも事実です。

今回の改正による「明示」を単なる義務と捉えるだけでなく、こうした労働者の心理的な誤解を解き、今後も長く活躍してもらうための、前向きなコミュニケーションの機会として活用することもできるのではないでしょうか。

まとめ:今すぐ確認すべき自社の対応

今回は、2024年4月から変更された労働条件の明示ルールのうち、有期契約労働者に関する重要な変更点について解説しました。

改めてポイントを整理すると、有期契約労働者を雇い入れる際、および契約更新の際には、以下を労働条件通知書等で明示することが義務化されました。

- 更新上限の有無と内容

- (5年を超える更新時に)無期転換申込機会

- (上記と同時に)無期転換後の労働条件

現在、有期契約労働者を雇用している企業はもちろん、今後、有期契約での雇用を検討している企業も、自社の労働条件通知書の書式が、この新しいルールに対応できているか、早急に確認していただくことをお勧めします。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、こうした改正に対応した労働条件通知書の作成や見直し、無期転換ルールの導入に伴う就業規則の整備、無期転換後の労働条件設計に関するご相談を承っております。

「自社の書式が改正に対応できているか不安」「無期転換後の労働条件を、正社員とどうバランスを取ればよいか分からない」といったお悩みをお持ちの経営者様、労務担当者様は、ぜひ一度、当法人の無料相談をご利用ください。専門家が貴社の状況を伺い、適切な対応をご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。