このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第61回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに

「この労働問題、社労士と弁護士、どちらに相談すべきでしょうか?」

企業の経営者や労務担当者の方から、このようなご質問をいただくことがよくあります。税金であれば税理士、登記であれば司法書士と専門分野が明確な士業に比べ、労働問題に関しては、その境界線が分かりにくいと感じる方が多いようです。

本記事では、労務相談の「最初の扉」として、社労士と弁護士の役割の根本的な違いを解説し、どのようなケースであれば弁護士に相談を検討すべきなのか、具体的な事例をもとにご紹介していきます。

社労士と弁護士のどちらに相談するのかは、問題解決の方向性だけでなく、コストや企業文化にも影響を与える重要な判断です。労務トラブルは決して他人事ではなく、適切な専門家選びがその後の帰結を大きく左右します。

社労士と弁護士|スタンスの根本的な違い

具体的な事例に入る前に、社労士と弁護士の立場と役割の違いについて整理しておくことが重要です。

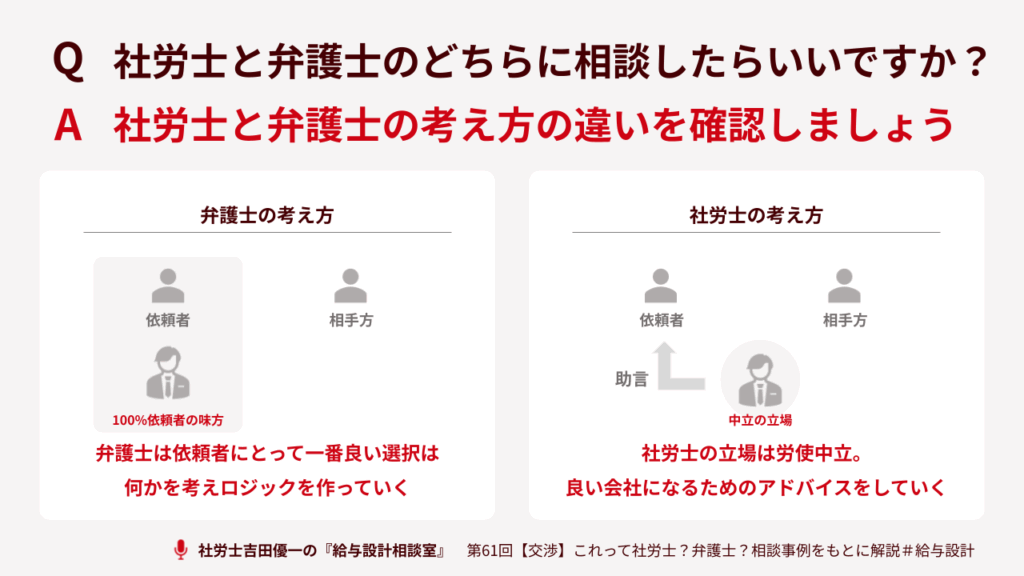

弁護士の立場

弁護士は、依頼者の代理人として、その利益を最大化することを第一の使命とします。法的な紛争において、依頼者の味方となり、相手方との交渉や訴訟を有利に進めるための論理を構築するプロフェッショナルです。その立場は、明確に依頼者の利益を追求するものです。

社労士の立場

社労士は、法律でその倫理が定められており、「労使中立」の立場を堅持することが求められます。そのため、「100%経営者の味方です」とはなりません。

私たちの役割は、労働者と使用者(会社)のどちらか一方に偏るのではなく、中立的な視点から、企業が法令を遵守し、健全な労使関係を築き、より良い職場環境を構築するためにはどうすればよいかを助言することにあります。

このスタンスの違いが、具体的な問題へのアプローチの違いとなって表れるのです。

ケース1:未払い残業代請求への対応|「正しい計算」と「交渉戦略」

従業員から未払いの残業代を請求された場合は、弁護士への相談を検討すべき代表的なケースの一つです。すでに「争い」が発生している状況であり、交渉が不可欠となるからです。

社労士のアプローチ

例えば、従業員の代理人弁護士から「未払い残業代として一定額を支払うこと」という内容証明郵便が届いたとします。

この場合、社労士としての一般的なアプローチは、まず労働基準法に則って労働時間を正確に再計算することです。タイムカードやPCのログなどを精査し、法的に支払うべき残業代を算出したうえで「法的な根拠に基づき、適正な金額を支払いましょう」と助言をします。

後述の弁護士のアプローチのような要素もありますが、法令遵守と問題の適正な解決を目的としたアプローチです。

弁護士のアプローチ

弁護士の発想は異なります。たとえ一定の支払い義務があると認識していても、依頼者である企業の金銭的負担を最小限に抑えるため、あらゆる角度から反論のロジックを組み立てます。

例えば、タイムカードの記録時間内に、業務と無関係なウェブサイト閲覧や喫煙などの離席時間が常態化していなかったかなどを徹底的に調査します。こうした私的利用の時間が認められれば、労働時間を請求額から差し引くといった交渉材料を積み上げることができるからです。

こうした交渉戦略を通じて、当初の請求額を大幅に圧縮することを目指します。

なぜ弁護士が必要なのか

未払い残業代の請求は、企業にとって重大な対応局面です。請求を受けた段階で、交渉のプロである弁護士に相談することは有効な選択肢のひとつと言えるでしょう。

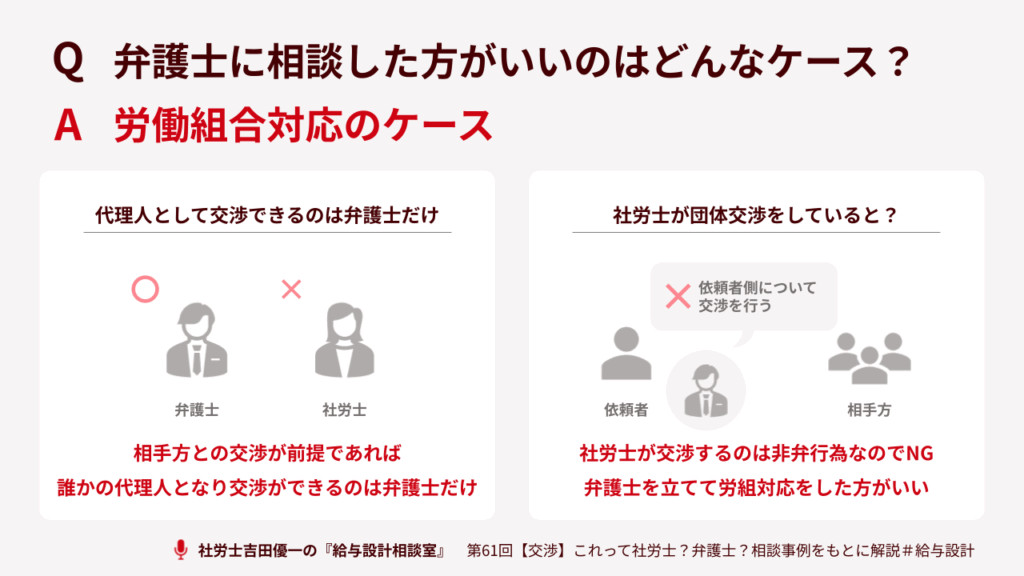

ケース2:労働組合との団体交渉|代理交渉は弁護士の業務

労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合は、迷わず弁護士に相談すべきです。なぜなら、会社の代理人として相手方と「交渉」を行うことは、弁護士法で定められた弁護士の独占業務だからです。

非弁行為のリスク

社労士が団体交渉の場で会社の代理人として発言を重ねると、相手方の労働組合から「それは非弁行為(弁護士資格がない者が報酬を得る目的で法律事務を行うこと)ではないか」と指摘されるリスクがあります。

この場合、交渉そのものが停滞し、問題解決が遠のいてしまう可能性があります。

増加する外部ユニオンからの交渉

近年は企業内の組合だけでなく、誰でも一人で加入できる外部の合同労働組合(ユニオン)からの団体交渉申し入れが増加しています。多くの経営者にとって労働組合は縁遠い存在かもしれませんが、合同労働組合(ユニオン)があることを意識し、団体交渉リスクは決して低くないことを認識しておく必要があります。

ケース3:整理解雇の実施|訴訟を前提とした慎重な判断

経営上の理由からやむを得ず人員削減(整理解雇)を行わなければならない場合も、弁護士への相談が強く推奨されるケースです。

整理解雇は、従業員に落ち度がないにもかかわらず会社都合で雇用契約を終了させるため、法的な紛争に発展する可能性が高いからです。

訴訟を前提とした助言の違い

弁護士は常に訴訟の可能性を念頭に置いて助言します。

例えば、整理解雇を計画している時期に賞与の支給時期が重なった場合、社労士であれば労使関係への配慮から「支払えるのであれば支払ったほうがよい」と助言するかもしれません。

しかし、訴訟を前提に考える弁護士は、「経営のひっ迫を理由に解雇する以上、賞与を支払うことは解雇の必要性を弱める矛盾した行動と見なされるため、支払うべきではない」と助言することがあります。

細やかな表現の重要性

希望退職者を募る際の告知文書の文面一つとっても、その表現は大きく異なります。

「20名の希望退職者を募集します」と断定的に書くか、「20名程度の希望退職者を募集します」と幅を持たせるかです。後者の「程度」という一言があるだけで、結果的に応募者が19名や21名になったとしても、会社の意思表示との齟齬が生まれにくくなります。

こうした細やかな表現は、訴訟になった際の防御策として非常に重要です。

整理解雇の4つの視点

整理解雇の有効性は、以下の4つの要件を総合的に考慮して厳格に判断されます。

- 人員削減の必要性:人員削減をしなければ経営が維持できない、客観的な必要性があるか

- 解雇回避努力:役員報酬の削減、新規採用の停止、希望退職者の募集など、解雇を避けるためにあらゆる手段を尽くしたか

- 被解雇者選定の合理性:解雇対象者の選定基準が客観的・合理的で、恣意的なものでないか

- 手続の相当性:労働組合や従業員に対し、解雇の必要性や時期、規模、方法について十分に説明し、誠実に協議を尽くしたか

これらの要件を満たしているかを法的な観点から厳密にチェックし、万一の訴訟に備えるためには、弁護士の専門的な知見が不可欠です。

弁護士への相談を検討すべき3つのケース(例)

ここまで見てきたように、従業員との間で具体的な「争い」や「交渉」が発生した場合、特に以下の3つのケースでは、弁護士への相談が賢明な判断となります。

- 未払い残業代を具体的に請求されている

- 労働組合から団体交渉を申し入れられている

- 経営上の理由で整理解雇を検討している

弁護士は依頼者の利益を守る交渉のプロフェッショナルであり、紛争解決において心強い味方となります。

まとめ|紛争を未然に防ぐ労務管理の重要性

最も重要なことは、そもそも弁護士に依頼せざるを得ないような紛争を未然に防ぐことです。そのために不可欠なのが、日頃からの適切な労務管理体制の構築です。

社会保険労務士法人ONE HEARTは、公正な賃金制度の設計、適切な労働時間管理、そして従業員が納得できる就業規則の作成などを通じて、紛争の火種が生まれない強固な組織基盤づくりをサポートしています。

深刻な事態に直面している場合はもちろん、将来の労務リスクに備えたいとお考えの場合も、まずは私たちにご相談ください。必要に応じて信頼できる弁護士と連携し、問題解決まで一貫してサポートすることも可能です。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。