このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第57回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに

「異動を命じたら、従業員から『給与が下がるのは違法では?』と質問されてしまった…」

人事担当者の方から、このような相談をいただくことがあります。部署異動に伴い、異動先の固定残業手当(みなし残業手当)の設定額が少ないため、結果的に月々の手取り額が減ってしまうケースです。

この問題、実は法的な是非だけでなく、企業の労務管理体制そのものを見直すシグナルでもあります。従業員からこうした疑問が出てくること自体、会社の制度説明やコミュニケーションに課題がある証拠かもしれません。

本記事では、固定残業手当の減額が認められる条件と、トラブルを未然に防ぐための賃金制度の整え方について解説します。

固定残業手当の減額|合法と違法の境界線はどこにあるのか

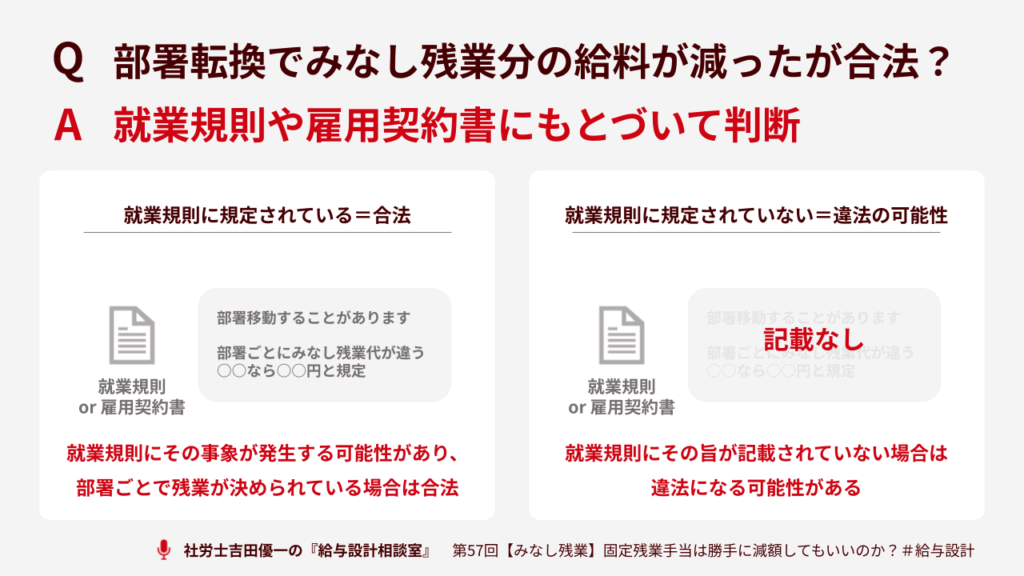

部署異動に伴う固定残業手当の減額が認められるかどうかは、突き詰めると「事前にルールが定められ、合意されていたか」という点で判断します。

減額が認められる可能性が高いケース

就業規則や雇用契約書において、以下の2点があらかじめ明確に規定されている場合です。

- 業務上の必要性により配置転換を命じることがある旨

- 固定残業手当の金額は所属する部署や役職に連動し、異動に伴い変動する旨

この場合、従業員はそのルールを前提として労働契約を締結しているため、異動に伴う手当の変更は契約の範囲内と解釈されます。

減額が認められない可能性が高いケース

就業規則や雇用契約書に明確な定めがないにもかかわらず、会社が一方的に手当を減額する場合です。

これは「労働条件の不利益変更」にあたり、原則として従業員本人の自由な意思に基づく個別の同意なくして行うことはできません。

なぜこの違いが生まれるのか

雇用関係は契約に基づいています。賃金という契約の根幹をなす要素を、契約上の根拠なく一方的に変更することは許されません。

つまり、問題の焦点は異動そのものではなく、その変更を正当化する事前のルールが定められており、合意されているかどうかにあります。

就業規則と雇用契約書|社内の「憲法」として機能させる

就業規則は、単に労働基準監督署へ届け出るための形式的な書類ではありません。それは、会社と従業員との関係性を規定する「社内の憲法」とも言える重要な基盤です。

明確性と具体性が重要

適切に整備され、周知された就業規則は、従業員にとっては働き方の予見可能性を、会社にとっては円滑な組織運営のための柔軟性を与えてくれます。

特に、固定残業手当のような金銭に関わるルールは、その明確性と具体性が極めて重要です。

不十分な例:「職務に応じて給与を調整することがある」

望ましい例:「部署異動に伴い、固定残業手当に対応する時間数およびその金額を当該部署の基準に変更することがある。営業部は40時間、総務部は原則20時間とする。」

どの部署が、どのような業務特性を根拠に、何時間分でいくらの固定残業手当が設定されているのかを具体的に明記することが、後のトラブルを未然に防ぎます。

手続きの遵守も不可欠

就業規則の作成や変更にあたっては、従業員代表からの意見聴取や、従業員への周知といった定められた手続きを遵守することも不可欠です。

これらの手続きを経て初めて、就業規則は法的な効力を持つだけでなく、従業員の納得感を得るための土台となります。

入社時にこれらのルールが丁寧に説明されていれば、「異動で手当が変わる」ことは不意打ちではなく、あらかじめ理解された雇用の条件となるのです。

従業員からの問いは「経営の警告灯」

「給与が下がるのは合法ですか?」という従業員からの問いは、その言葉通りの法的な質問であると同時に、経営陣にとっては重要なフィードバックです。

このような質問が出てくる時点で、企業の労務管理はすでに後手に回っていると言わざるを得ません。

コミュニケーションの失敗が背景にある

この背景には、多くの場合、コミュニケーションの失敗が存在します。従業員が給与制度の「なぜ」を理解していない場合、従業員のモチベーションの低下、会社への不信感、そして優秀な人材の離職といった、目に見えないコストへと繋がっていきます。

取るべき対応

企業が取るべき対応は、法的な正当性を説明するだけでは不十分です。その問いを、自社のコミュニケーションに問題があったと認識する機会と捉え、組織全体に対して賃金制度の理念や構造を改めて丁寧に説明することが求められます。

なぜ部署によって手当が違うのか、その背景にある会社の考え方を共有することで、従業員の納得を得やすくなります。

従業員からの問いは、問題の始まりではなく、それ以前から存在していた信頼と透明性の欠如が可視化された結果です。その根本原因に対処することが、将来の労使トラブルを防ぐ道筋となります。

合理的で納得感のある賃金制度を設計する

では、どのようにすれば従業員の納得を得られる、合理的で盤石な制度を構築できるのでしょうか。

客観的な根拠に基づいた制度設計

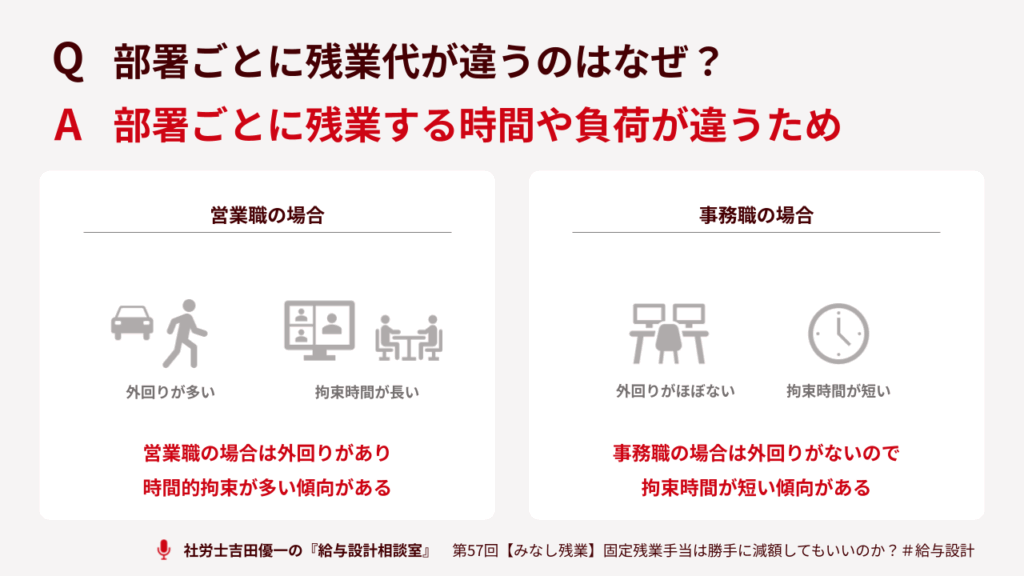

重要なのは、客観的な根拠に基づいた制度設計です。例えば、営業職と事務職で固定残業手当に差を設けるケースを考えてみましょう。

営業職の場合:

- 顧客訪問のための移動時間が長い

- 労働時間が不規則になりがち

- 身体的な負荷も比較的高い

こうした客観的な業務特性を考慮し、部署の過去の平均残業時間などを参考に高めの固定残業手当を設定することは、合理的な判断と言えるでしょう。

事務職の場合:

- 労働時間が比較的安定している

- 労働環境に合わせた手当額を設定

このように、各部署の業務実態に基づいた明確なロジックがあれば、従業員への説明も容易になります。

固定残業代制度を有効に機能させる5つのチェックポイント

固定残業代制度を有効に機能させるためには、いくつかの要点を押さえる必要があります。以下のチェックリストを参考に、自社の制度を見直してみてください。

1. 就業規則での明確化

適切な例:「固定残業手当は部署毎に定め、営業部は40時間分、管理部は20時間分とし、異動に伴い改定する」と明記

不適切な例:「給与は職務に応じて調整する場合がある」とのみ記載

➔ 変更の契約上の根拠を明確にし、従業員の期待値を管理することが重要です。

2. 基本給との明確な区分

適切な例:給与明細に「基本給 300,000円」「固定残業手当 94,000円(40時間分)」と分けて記載

不適切な例:「月給 394,000円(残業代含む)」と合算して記載

➔ 割増賃金の計算基礎を明確にし、基本給が最低賃金を下回らないことを明示する必要があります。

3. 時間数と金額の明示

適切な例:「固定残業手当 94,000円(時間外労働40時間分に相当)」と時間と金額を併記

不適切な例:「業務手当として支給」など、内訳が不明確

➔ 従業員が何に対していくら支払われているかを正確に理解できるようにすることが、制度を機能させる根幹となります。

4. 時間設定の妥当性

適切な例:部署の平均残業時間(実績25時間)を基に、固定残業時間を30時間に設定

不適切な例:固定残業時間を過労死ラインを超えるような長時間に設定

➔ 過度な時間設定は制度自体が無効と判断されるリスクがあります。

5. 超過分の支払い

適切な例:「固定残業時間を超える時間外労働については、別途法定の割増賃金を支払う」と規定し、実行する

不適切な例:超過分の支払いがなされていない、またはその旨の規定がない

➔ 固定残業手当は、あくまで設定時間分までの「固定払い」であり、全ての残業代を免除するものではありません。

このように設計された賃金制度は、単なる給与支払いのルールに留まりません。会社がどの業務を重視し、どのような働き方を評価するのかという価値観を、従業員に伝える強力なメッセージとなるのです。

固定残業手当の本質|成果に報いる仕組みとして活用する

固定残業手当については、批判的な見方があることも事実です。しかし、この制度を戦略的に活用することで、むしろ従業員の生産性を高め、より公正な評価を実現する文化を醸成することが可能です。

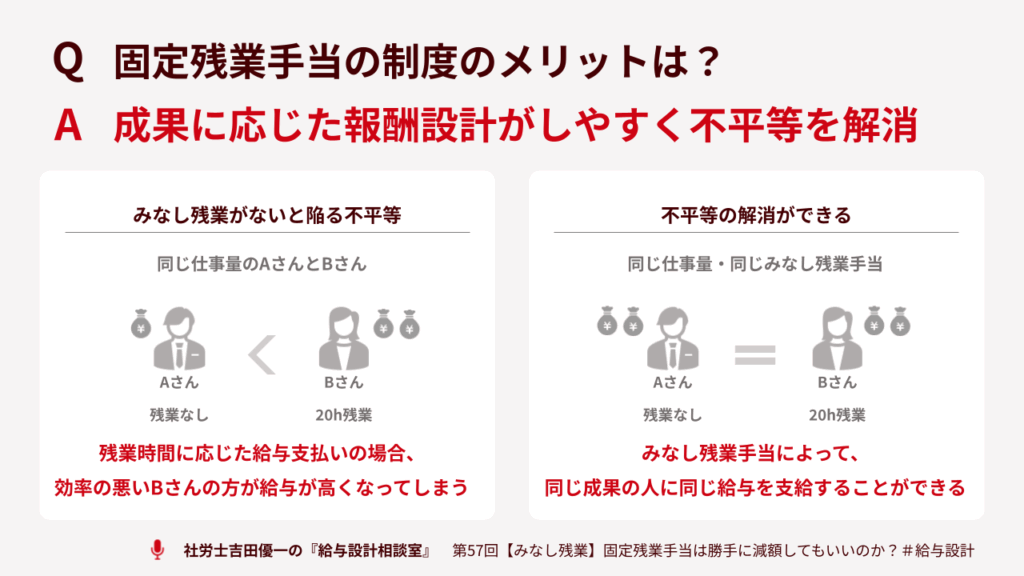

2人の従業員の例

ここで、ある2人の従業員を例に、考えてみましょう。

Aさん:非常に効率的に業務をこなし、質の高い成果を上げた上で毎日定時で帰宅

Bさん:Aさんと同じ成果を出すために より多くの時間を要し、日常的に残業

もし、固定残業手当のない給与体系だった場合、どうなるでしょうか。労働時間が長いBさんの方が、Aさんよりも給与が高くなるという逆転現象が起きてしまいます。

これは、効率性を罰し、非効率性を奨励するに等しい仕組みです。

公正な評価を実現する仕組み

これに対し、適切に設計された固定残業手当制度は、この不平等を是正します。

AさんとBさんは、同じ職務を遂行している限り、基本給と固定残業手当を合わせた同額の給与を受け取ります。これにより、給与が単なる「労働時間」から切り離されます。

その上で、Aさんの優れた生産性や成果に対しては、賞与や昇給といった別の形で報いることで、真に成果を出す従業員が評価される、公正な人事制度を構築できるのです。

このように活用することで、固定残業手当は、企業の文化を「かけた時間(努力)」から「生み出した価値(成果)」へと転換させるための、強力な経営基盤を構築するツールとなります。

まとめ|信頼を築く労務管理へ

部署異動に伴う固定残業手当の減額問題は、その是非が事前の明確なルール設定に依存するという点が重要です。

そして、従業員からこうした疑問が投げかけられること自体が、自社のコミュニケーションや制度の透明性に課題があることを示すサインに他なりません。

真に有効な賃金制度とは、以下の要素を備えたものです。

- 明確な理念に基づいて設計されている

- 従業員にオープンに共有されている

- 単なる在社時間ではなく、企業への貢献や成果に報いる仕組みである

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、固定残業手当の運用、就業規則の見直し、あるいはより戦略的な賃金制度の構築について、企業様のご状況に合わせた最適な解決策をご提案しています。

従業員の納得感を高め、法的にも盤石な労務管理体制を構築したいとお考えの企業様は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。貴社の組織づくりをサポートいたします。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。