このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第62回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに:給与設計の悩みは経営戦略そのもの

「月給と賞与、それに退職金。一体どんなバランスで設計すればいいんでしょうか?」

創業期や従業員を増やすタイミングで、中小企業の経営者の方々からよくいただくご相談です。

限られた人件費の中で、これら3つの要素にどう配分するか。これは単なる数字の問題ではありません。企業の経営戦略そのものを表す、重要な意思決定なのです。どの報酬にウェイトを置くかによって、採用の強さも、従業員の定着も、経営の柔軟性も変わってきます。

今回は、月給・賞与・退職金それぞれの役割を整理しながら、自社に合った給与設計の考え方をお伝えします。

月給と賞与、それぞれが持つ役割

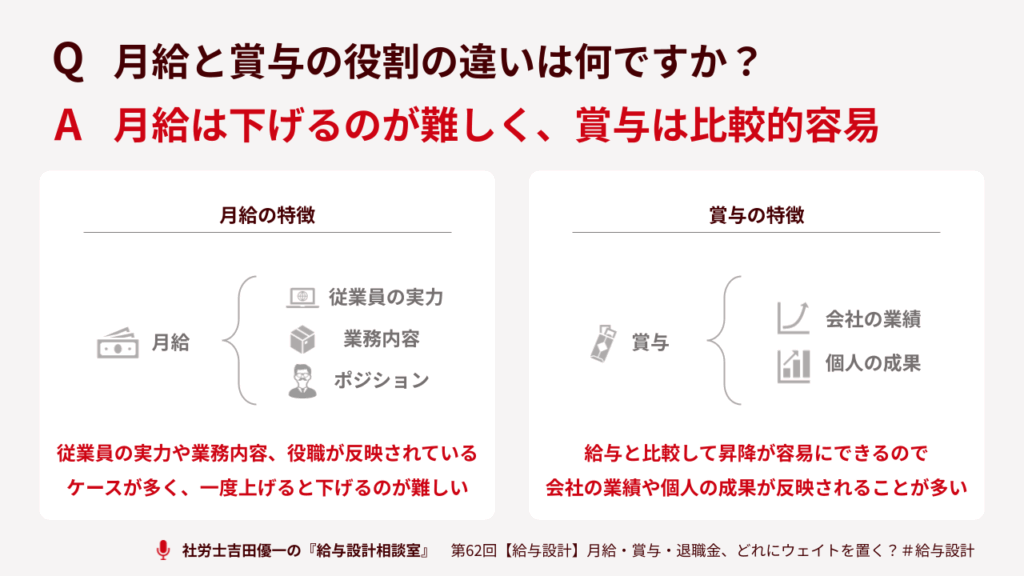

月給の特徴:安定だが「下げられない」

月給の最大の特徴は、一度上げたら下げることが非常に難しいという点です。

月給は従業員の能力や職務内容、役職など、比較的変わりにくい要素を反映します。経営という側面で見ると、月給を上げることは固定費を恒久的に増やすことを意味します。長期的な財務に直接影響するため、慎重な判断が必要です。

賞与の特徴:業績に応じて調整できる

一方、賞与は会社の業績や個人の成果に応じて、柔軟に金額を調整できる報酬です。

- 業績が良い年:従業員に利益を還元してモチベーションアップ

- 厳しい年:支給額を抑えて経営を守る

この柔軟性が、賞与の大きな強みです。

難しいのはバランス

賞与の比率を高めれば、経営の自由度は上がります。ただし、月給が低すぎると採用で苦戦したり、従業員が辞めてしまったりするリスクもあります。

どちらに重きを置くか。それは「どんな人材がほしいか」「どんな働き方を期待するか」という、会社の価値観を映し出す選択といえます。

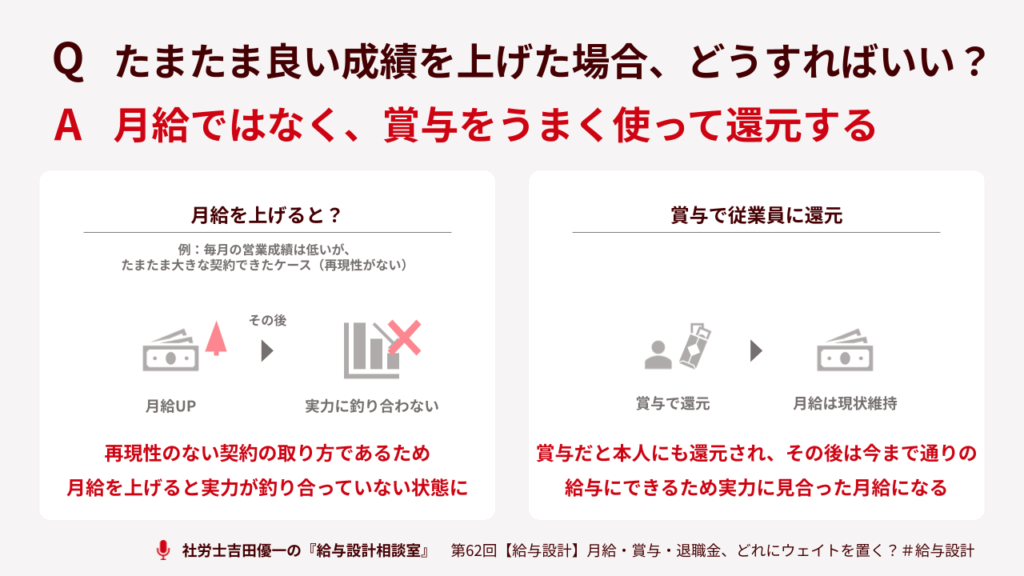

ケースで考える:一度きりの大成功、月給で報いる?賞与で報いる?

月給と賞与の使い分けを、具体例で考えてみましょう。

ある営業担当者の話

あるビールメーカーに、普段はそれほど目立った成果を上げていない営業担当者がいました。

ある日、その担当者が誰もが驚く大型契約を獲得します。実は親族が大手飲食チェーンの経営者で、その縁で全店舗のビールを自社製品に切り替えてもらえたのです。

これは本人の営業スキルというより、偶然の幸運による一度きりの成果です。

もし月給を上げたら?

この大きな貢献に対して「月給を上げよう」と判断したら、どうなるでしょうか。

本人の実力と月給額に大きなギャップが生まれます。長い目で見ると、会社にとって重い負担になるかもしれません。かといって、何も報いなければ本人のやる気は大きく下がってしまいます。

賞与なら合理的に報いられる

こういうときこそ、賞与の出番です。

この成功で会社が得た利益の一部を、たっぷり賞与として本人に還元する。こうすれば、固定費を増やさずに済み、しかも本人の貢献にはきちんと報いることができます。

この判断は、従業員に対して「どんな貢献も評価するし、利益は分配する。ただし、毎月の給与は継続的に発揮できる力に対して払う」というメッセージを送ることにもなります。公正で納得感のある企業文化につながるのです。

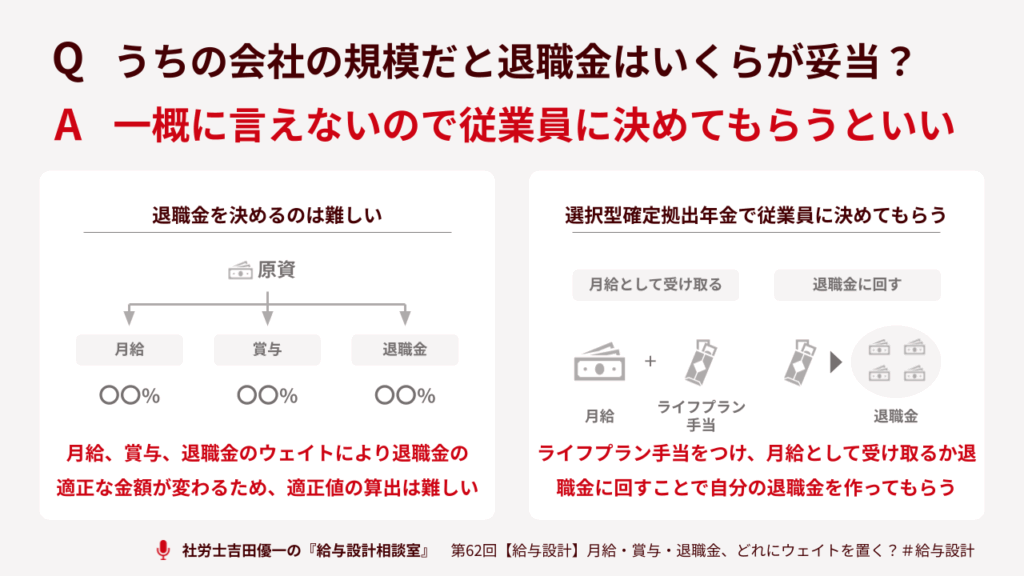

退職金のジレンマと「選択型DC」という解決策

中小企業が直面する退職金の悩み

「うちの規模だと、退職金はどのくらい出せばいいんでしょう?」

この質問には、なかなか明確な答えが出せません。中小企業の退職金には、根本的な難しさがあるからです。

世の中の退職金の相場は、終身雇用を前提とした長期勤続をもとに計算されています。でも現実は?中小企業では「5年続けばいい方」というのが実感ではないでしょうか。

昔ながらの退職金の考え方と、今の雇用の実態。この2つの間には、大きな溝があるのです。

経営者を悩ませる「相場との比較」

この状況は、経営者に心理的なプレッシャーを与えます。

「競争力を保つために、それなりの退職金制度を作りたい。でも、先の見えない中で大きな負担を抱えるのは怖い」

この板挟みで動けなくなり、結局制度を作れなかったり、中途半端な制度になってしまったりするケースが多いのです。

選択型確定拠出年金(選択型DC)という選択肢

このジレンマを解消する方法として、最近注目されているのが選択型確定拠出年金(選択型DC)です。

仕組みはシンプルです:

- 給与規程で「生涯設計手当」のような名目で、全員に一律の手当を作る

- 従業員が自分で選べる

- 現金で給与に上乗せして受け取る

- 将来の退職金として年金口座に積み立てる

なぜこの制度が良いのか

この仕組みの良さは、退職金をどう準備するかの決定権を、会社から従業員本人に渡せる点にあります。

経営者は「いくらが適正か」という重荷から解放されます。そして従業員も、自分の状況に合わせて選べます。

- 「今は子どもの教育費で手元資金が必要」→手当を全額受け取る

- 「老後に備えたい」→積立を選ぶ

自分のライフプランに合わせて選べるので、納得感が高まります。

これは単なる制度導入ではなく、会社と従業員の関係を変える試みでもあります。会社が一方的に将来を決めるのではなく、選択肢を用意して従業員が自分で決める。従業員を信頼し、自立を支援する姿勢を示すメッセージになります。

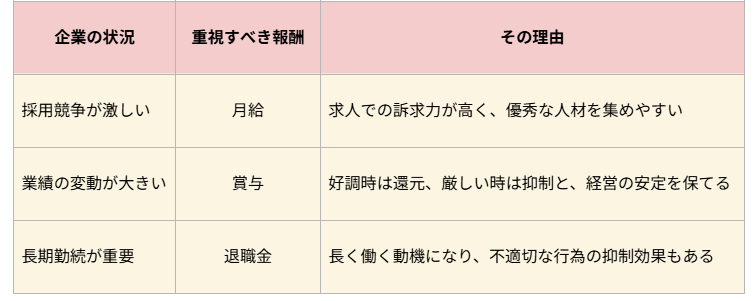

事業の特性で決める、給与バランスの考え方

月給・賞与・退職金は、それぞれ違う機能を持つ戦略的なツールです。どれに重点を置くべきかは、事業の特性や経営課題によって変わります。

1. 月給重視が向いている企業

こんな企業に: IT業界や専門職など、採用競争が激しい業界

理由: 求人で目を引くのは、やはり月給の金額です。高めの月給は生活の安定を約束し、優秀な人材を集めやすく、定着もしやすくなります。

2. 賞与重視が向いている企業

こんな企業に: 不動産業や保険業など、業績の変動が大きい事業

理由: 好調なときは賞与で大きく還元して士気を高め、厳しいときは固定費である月給を抑えて経営を安定させる。この柔軟性が活きます。

3. 退職金重視が向いている企業

こんな企業に: 研究開発職など、機密情報の保持や長期貢献が重要な業種

理由: 手厚い退職金は、長く働いてもらうための強力な動機づけになります。在職中の不適切な行為を防ぐ効果も期待できます。

判断の目安

まとめ:自社に合った給与設計を

月給・賞与・退職金は、ただ置き換えられるものではありません。それぞれに明確な役割があります。

- 月給:生活の「安定」を約束する

- 賞与:業績「変動」に柔軟に対応する

- 退職金:「長期的な関係」を築く

どのバランスが最適かは、事業内容や業界の特性、将来のビジョンによって決まります。

自社の戦略にぴったり合った給与体系をゼロから作るのは、専門知識と経験が必要な複雑な仕事です。

もし給与設計の見直しを検討している、あるいはこれから制度を作ろうとお考えでしたら、ぜひ一度社会保険労務士法人ONE HEARTにご相談ください。

それぞれの会社の状況を丁寧に分析し、最適な給与・退職金制度の設計をお手伝いします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。