このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第75回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに

「労働条件通知書?いつも使っているテンプレートがあるから大丈夫」

そう思っている経営者や労務担当者の方は多いのではないでしょうか。しかし、2024年4月より労働条件明示に関する法律が改正され、従来の書式のままでは法律に対応できなくなっています。

この改正は単なる書類の追加項目ではなく、将来の労務トラブルを防ぐための重要な項目となります。特に、成長を目指す企業やスペシャリストを採用する企業にとって、この改正を理解し活用することは大きな意味を持ちます。

今回は、改正のポイントと、それを戦略的に活用する方法について解説します。

労働条件明示に関する法改正で何が変わったのか

企業が労働者を雇用する際、労働条件を書面で通知することは法律上義務付けられています。いつから働くのか、給与はいくらか、勤務時間はどうなっているのか。こうした基本的なルールを明示しなくてはなりません。

この労働条件明示のルールが改正され、新たに明示すべき事項が追加されました。この変更は新入社員だけでなく、有期契約の労働者が契約を更新する際にも適用されます。

新たに追加された項目は、一見すると単なる事務作業の増加のように思えるかもしれません。しかし、改正の本質を深く読み解くと、将来の労務トラブルを未然に防ぎ、会社を守るための重要なヒントが隠されています。

今回の改正で特に重要なのが次の2点です。

- 就業場所の変更範囲の明示

- 業務の変更範囲の明示

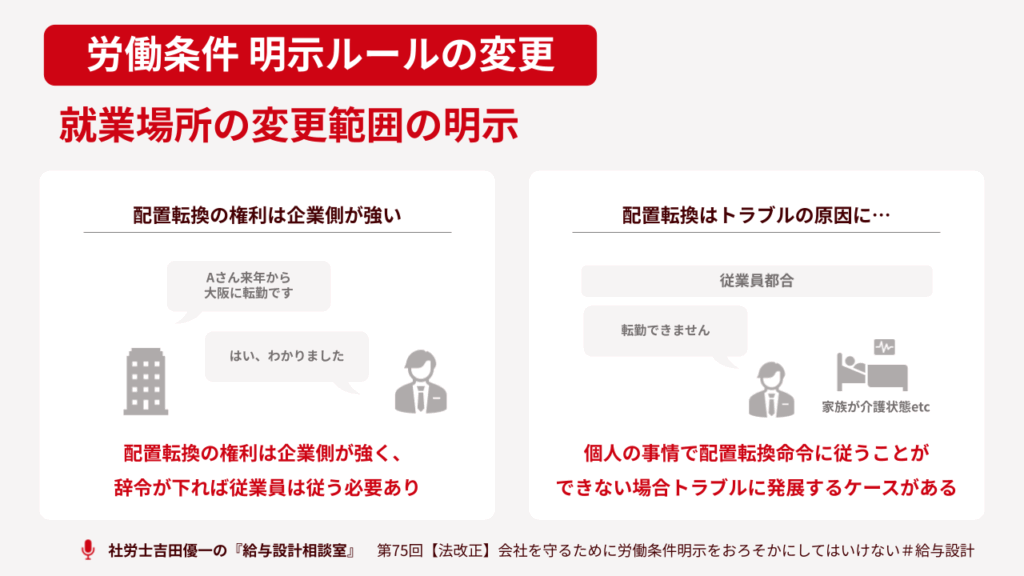

就業場所の変更範囲と成長企業の落とし穴

改正により、雇入れ直後の就業場所だけでなく、「将来、変更の可能性がある範囲」も明示することが必要となりました。

日本では一般的に長年、会社側の配置転換の権利は比較的強いものとされてきました。大企業であれば、東京本社で採用されても、辞令一つで全国各地に転勤の可能性があり、それを拒否すれば雇用契約に関わる問題に発展することもありました。

しかし、現代では労働者側の事情も多様化しています。

- 家族が介護を必要としている

- 自身や家族が特定の病気を抱えており、転勤先では治療が続けられない

- 配偶者の仕事の都合で転居できない

こうした場合、会社が転勤を命じても、労働者としては「動きたくても動けない」状況が生まれ、深刻なトラブルに発展してしまいます。

これは、スタートアップ企業や中小企業にとっても他人事ではありません。

たとえば、ある経営者が横浜で起業し、「将来は全国展開、いずれは世界へ」という高い志を持っていたとします。しかし、横浜で採用された従業員は「横浜の会社」で働くつもりで入社します。

その数年後、事業が順調に発展し、大阪や東京に支店ができた際、社長が「来月から大阪に行ってくれ」と命じても、従業員は反発するかもしれません。なぜなら、「全国展開する」というビジョンは、その時点では社長の頭の中にしかなく、従業員には共有されていなかったからです。

このような「認識のずれ」は、企業の成長段階で大きな障害となります。だからこそ、採用時に「将来的には、大阪や東京など、他の支店に転勤する可能性があります」と一言明示しておくことが、将来のトラブルを防ぐ防衛策となるのです。

業務の変更範囲が労働者と会社の双方を守る

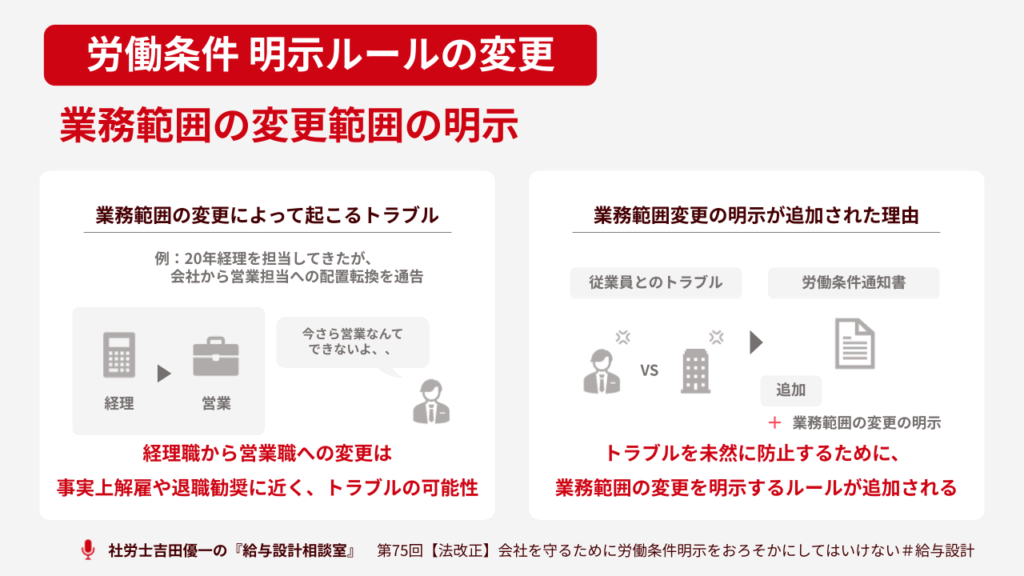

もうひとつの重要な追加項目が、「業務の変更の範囲」の明示です。

これも就業場所と同様に、まずは労働者を守るという側面があります。たとえば、コミュニケーションがあまり得意ではなく、営業職を避けて経理の専門職として長年キャリアを積んできた従業員がいたとします。

その従業員は「経理職で入社したのだから、定年まで経理の仕事ができる」と考えています。しかし、会社の事情で突然「来月から営業部門に行ってくれ」と命じられたらどうでしょうか。従業員からすれば、「いまさら営業などできません」という悲痛な叫びになるはずです。

仮に、会社の配置転換命令が法的に有効であったとしても、従業員のモチベーションは著しく低下し、会社にとっては活躍しない営業担当が一人増えるだけという結果になりかねません。従業員本人にとっては、これは事実上の解雇や退職勧奨に近い、非常に重い通告だと感じられるでしょう。

このような不幸な事態を防ぐため、雇入れの段階で業務範囲を明確にすることが求められるようになりました。

- 業務は経理に限定される

- 最初は経理だが、将来的には営業を含む他の業務に変更する可能性がある

これは、お互いの認識を合わせることで、長期的な雇用関係を守るためのルールと言えます。

業務範囲の限定が会社を守る戦略的活用法

ここまでの話ですと、今回の法改正は労働者保護の側面が強く、会社にとっては単に制約が増えただけのように聞こえるかもしれません。

しかし、ここからが本質です。

この「業務の変更範囲」の明示は、使い方次第で、逆に会社を守るための非常に有効な戦略ツールとなります。

たとえば、新卒から育成してきた社員が管理職になったケースを考えてみましょう。その社員が管理職として期待したほどの成果を出せなかった場合、会社は管理職の役職を解いて、もう一度一般職に戻って頑張ってもらうという選択肢を取ることが一般的です。長年勤務してきた社員だからこそ、すぐに解雇とはならず、別の形で活躍してもらう道を探します。

では、外部から「管理職限定」で中途採用した場合はどうでしょうか。

他の会社で管理職をやっていた人を、「あなたは管理職としてのみ来てください」という契約で雇い入れたとします。もし、この人が管理職としての能力を全く発揮できなかった場合、一般職から再スタートというのは、現実的ではありません。

まさにこの点において、「業務範囲の限定」が意味を持ちます。

最初から「管理職限定」と契約書に明記していた場合、その限定された業務のパフォーマンスが発揮できないのであれば、雇用契約の前提が崩れることになります。これは、長年マーケティング畑にいた人を「マーケティング業務限定」で採用したものの、全く成果が出ない場合も同様です。会社として「じゃあ代わりに経理業務を…」と一から育てるのは現実的ではありません。

このように、特定のスキルや役職を期待して採用するスペシャリストに対して、労働条件通知書で「業務範囲を限定」しておくことは、万が一その期待した成果が出なかった場合に、雇用契約の見直しに向けた協議を、一般の社員よりもスムーズに進めやすくする効果があるのです。

まとめ:法改正で円滑な労使関係を手に入れる

今回の法改正は、単なる事務的な対応として処理すべきではありません。

「就業場所」や「業務」の変更範囲を明記することは、一見すると会社側の裁量を狭めるように思えるかもしれません。しかし、その本質は、雇入れの段階で「会社が新しく入ってきた人に、どのような期待や成果を求めるのか」を明確に示すことで、お互いの認識のずれをなくすことにあるのです。

ポイントをまとめると次の通りです。

- 成長を見据えた転勤の可能性をあらかじめ共有しておく

- スペシャリストとしての成果を期待していることを業務範囲の限定によって明確にする

- 採用時の認識のずれが、数年後の深刻な労務トラブルを引き起こす

- 初期段階でのすり合わせが、会社を守ることにつながる

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、こうした法改正への対応はもちろんのこと、企業の成長戦略に合わせた労働条件通知書や雇用契約書の見直し、労務管理体制の構築をサポートしています。本記事のようなケースへの対応経験も豊富にございます。

「うちの会社の労働条件通知書は、このままで大丈夫だろうか」

「将来のトラブルを防ぐために、何をすべきか分からない」

こうしたお悩みをお持ちの経営者、労務担当者の皆様は、ぜひ一度、私どもの無料相談をご利用ください。貴社の状況を丁寧にお伺いし、最適なご提案をさせていただきます。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。