このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第39回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに:あなたの会社で起きている「もったいない」現象

「半年に1回の人事評価、時間をかけて面談しているのに、なぜかスタッフのやる気が上がらない…」

こんな悩みを抱えている経営者の方は多いのではないでしょうか。実は、良かれと思って導入している人事評価制度が、逆にスタッフのモチベーションを下げ、会社の生産性を落としている可能性があります。

実際の調査結果を見ると、なんと6割以上の社員が「自社の人事評価に不満を持っている」と答えています。そして驚くことに、その理由は「給料が安い」ではなく、「評価の基準がよくわからない」「上司によって評価が変わる」といった制度そのものの問題だったのです。

つまり、多くの社員が「きちんと評価してもらえていない」と感じながら働いているということ。これでは、どんなに良い商品やサービスを提供していても、会社の成長にブレーキがかかってしまいます。

人事評価が逆効果になる理由|「評価を気にする仕事」が増えてしまう

お客様のためではなく、上司のための仕事になってしまう

評価制度がうまく機能していないと、スタッフの行動が変わってしまいます。本来なら「お客様に喜んでもらう」「会社に貢献する」ことを考えて働くべきなのに、「どうすれば上司に良く思われるか」ばかり考えるようになってしまうのです。

例えば、営業チームでこんなことが起きていませんか?

よくある困った行動例:

- 評価の時期だけ必死に数字を作ろうとする

- チームで協力するより、自分の成績だけを気にする

- 本当に大切な仕事より、上司の目につく仕事を優先する

- 新しいことにチャレンジせず、失敗しない安全な仕事ばかり選ぶ

日本の会社員のやる気は世界最低レベル

この問題がどれほど深刻かを示すデータがあります。米ギャラップ社のグローバル職場環境調査によると、「仕事に熱意を持って取り組んでいる日本人社員」はたった5〜6%しかいません。これは調査した国の中で最低の数字です。

特に「相対評価」(誰かが良い評価を受けると、他の誰かは悪い評価になる仕組み)では、スタッフ同士が協力するよりもライバル視するようになり、職場の雰囲気が悪くなってしまいます。

人事評価のトラブルは裁判沙汰になることも|会社が訴えられるリスク

「社員を公正に評価する義務」は法律で定められている

実は、会社には「社員を公正に評価する義務」があります。これは法律で定められていることで、もし不公平な評価をしていることが裁判で認められれば、会社が損害賠償を支払わなければならない場合があります。

「うちは小さな会社だから大丈夫」と思っていても、評価に納得できない社員が労働基準監督署に相談したり、弁護士に相談したりするケースは増えています。

新しい評価制度「ノーレイティング」とは|ランク付けをやめて対話を重視

点数をつけるのをやめて、成長を支援する

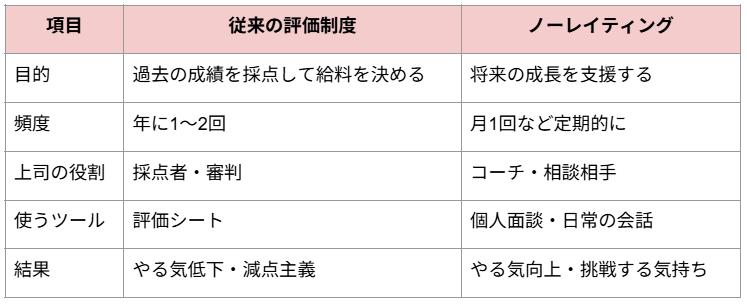

従来の評価制度の問題を解決する新しい方法として、「ノーレイティング」という考え方が注目されています。これは、「優・良・可」のような点数をつけるのをやめて、上司と部下が定期的に話し合うことを重視する制度です。

従来の評価制度との違い

日本の有名企業でも導入が始まっている

カルビーの例: スナック菓子で有名なカルビーでは、社員と会社がお互いに約束を決めて、その達成に向けて協力し合う仕組みを作っています。これにより、社員が自分から積極的に仕事に取り組むようになりました。

サッポロビールの例: ビールで有名なサッポロビールでは、2020年に年に1回の点数付け評価をやめました。その代わり、社員がもっと新しいことにチャレンジできる会社の雰囲気作りを目指しています。

ノーレイティングを導入する前に知っておくべきこと|注意点と準備

管理職の負担が大きくなる

ノーレイティングは魅力的な制度ですが、導入には注意が必要です。まず、管理職(部下を持つ社員)の仕事が大幅に増えることを理解しておく必要があります。

月1回の個人面談や、日頃から部下にアドバイスすることが求められるため、管理職には以下のスキルが必要になります:

- 部下の話をじっくり聞く力

- 的確なアドバイスをする力

- 部下のやる気を引き出す力

給料や昇進をどう決めるかの新しいルール作り

「点数がないのに、どうやって給料や昇進を決めるの?」という疑問が出てくると思います。

この問題は、「複数の上司が集まって話し合う会議」で解決することが多いです。1人の上司だけでなく、複数の目で社員を見ることで、より公平で納得できる判断ができるようになります。

何より大切なのは「安心して話せる職場」

制度を成功させるために最も重要なのは、社員が上司に対して本音を話せる職場の雰囲気です。「本当のことを言ったら評価が下がるかも」と思われてしまうような関係では、どんなに良い制度を作っても意味がありません。

まとめ:人事評価を見直して、もっと強い会社にしませんか?

今の人事評価制度の問題は、もう放っておけない経営課題になっています。社員のやる気低下、生産性の悪化、そして裁判のリスクまで、会社経営のあらゆる面に悪影響を与えています。

「ノーレイティング」のような新しい評価制度への変更は、管理職の能力向上や会社の雰囲気作りなど、時間のかかる取り組みです。自社の現状をしっかりと把握し、法律に違反せず、なおかつ社員が納得できる制度を作るには、専門家のサポートが欠かせません。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、これまで多くの会社様の人事評価制度作りをお手伝いしてきました。法律をしっかり守りながら、実際に効果の出る制度設計で、貴社の成長をサポートいたします。

今の人事評価制度に不安を感じている、または新しい評価制度を検討したいとお考えの経営者様は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。貴社の状況に合わせた具体的な解決策を、分かりやすくご提案いたします。

社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。