このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第70回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに

「うちは事務職がほとんどだから、労災なんて関係ない」 「建設業じゃないし、危険な作業もないから大丈夫」

経営者の方からこんな声を聞くことがあります。しかし、本当にそうでしょうか。

企業が労働者を一人でも雇用すれば、労災保険への加入は義務です。これは選択の余地がない、法律で定められた絶対的なルールです。そして、この義務を怠ったまま「万が一」が起こると、会社の存続そのものを脅かす事態に発展する可能性があります。

今回は、労災保険の届出を怠ることで起こり得るリスクと、なぜこの制度が経営者自身を守る仕組みなのかについてお話しします。

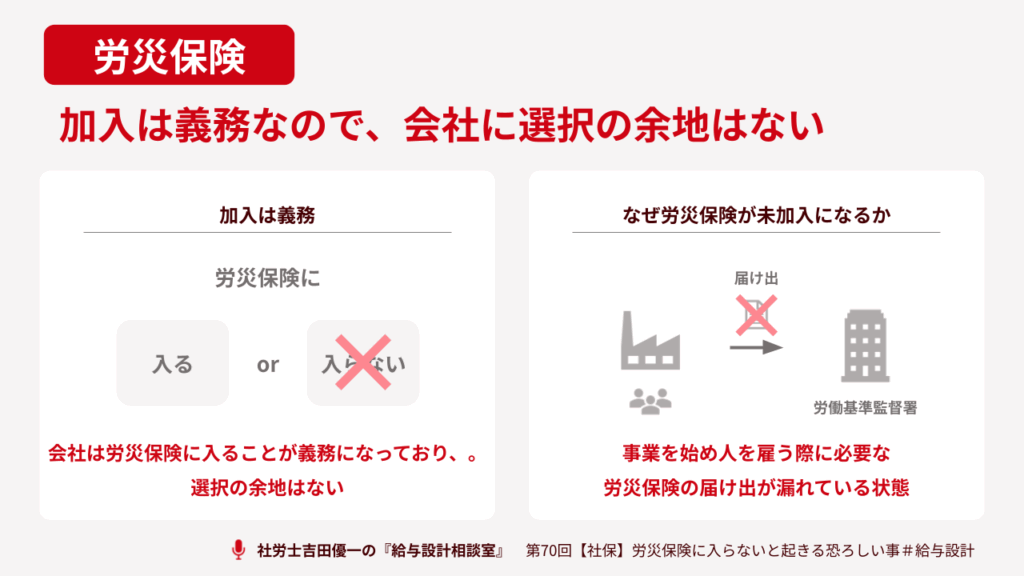

労災保険は「加入する・しない」を選べない

まず、大前提としてお伝えしたいのは、労災保険には「加入するかどうか」という選択権が会社側にはない、ということです。

労働者を雇用した時点で、法律上は保険関係が自動的に成立しています。会社が行うのは「加入手続き」ではなく、すでに成立している保険関係を所轄の労働基準監督署に「届け出る手続き」なのです。

つまり、届出をしていない状態というのは、「労災保険に入っていない」のではなく、「法律で要求されている届出義務を果たしていない」という、コンプライアンス違反の状態だということになります。

この認識の違いは重要です。なぜなら、届出を怠ったまま事故が起きた場合、会社は「知らなかった」では済まされない責任を負うことになるからです。

「安全な業種だから大丈夫」という誤解

労災事故と聞くと、建設業や製造業といった危険を伴う業種を思い浮かべる方も多いでしょう。確かに、そうした業種では事故のリスクは高いかもしれません。

しかし、オフィスワーク中心の企業でも、事故のリスクはゼロではありません。

たとえば、営業担当者が顧客先への移動中に交通事故に遭うケース。階段で転んで骨折するケース。通勤途中のケガ。こうした事故は、どんな業種でも起こり得ます。

事故は業種を選びません。「うちは安全だから」と油断していた会社で、突然の事故が起こり、そこで初めて届出の不備が発覚してしまう。このようなケースは決して珍しくないのです。

万が一の事故で会社が負う巨額の負担

では、届出を怠っていた期間中に労災事故が発生したら、どうなるのでしょうか。

まず、被災した労働者には、国から労災保険の給付が行われます。治療費や休業補償など、必要な支援は提供されます。これは労働者の権利として保障されているものです。

しかし問題は、その給付費用の請求先です。

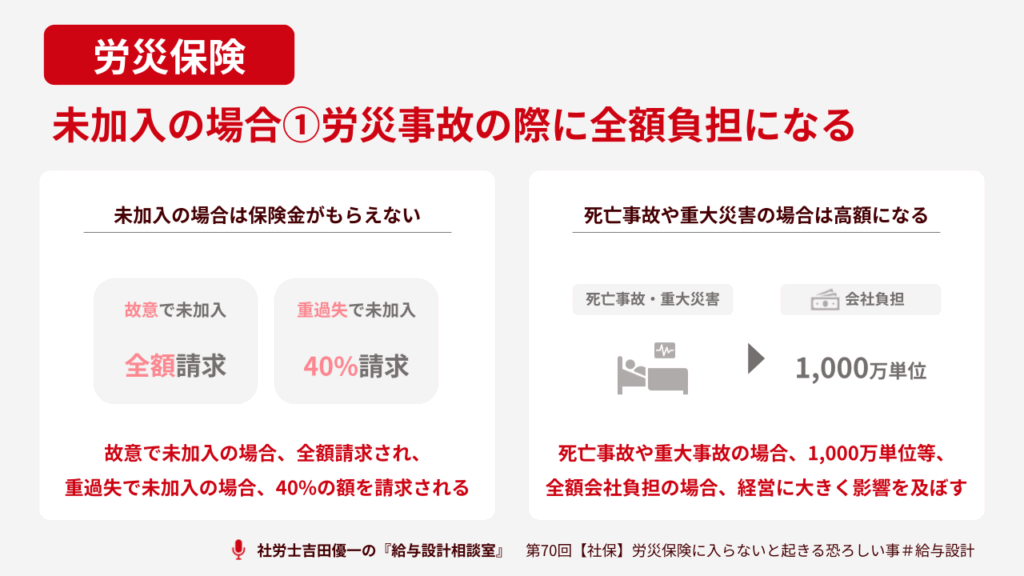

届出を怠っていた事業主には、厳しいペナルティが課されます。これを「費用徴収制度」といいます。

具体的には、届出をしなかったことが故意と判断された場合、国が給付した費用が会社に請求される可能性があります。「保険料の負担が重いから」といった理由で手続きを行わなかった場合、故意と認定されるリスクがあります。

また、故意とまではいえない過失の場合でも、給付額の一部が請求される可能性があります。

軽い怪我であれば、会社の経営体力で対応できるかもしれません。しかし、重大な後遺障害が残った場合や、最悪の事態に至った場合、給付額は非常に大きくなります。

その費用を会社が一度に負担しなければならないとなれば、会社の存続そのものが危ぶまれる事態に陥る可能性があるのです。

労災保険が「本当に守っている」のは誰か

私は常々、クライアントの皆様に「労災保険によって守られているのは、労働者だけでなく、経営者ご自身でもあるんですよ」とお伝えしています。

前述のような重大事故が発生し、会社が多額の費用負担を命じられた場合を想像してみてください。

もし適切に届出を行い、保険料を納めていれば、保険給付は国から行われます。もちろん、会社側にも一定の責任は残りますが、費用負担の大部分は回避できます。

しかし、届出を怠っていたばかりに、その費用を自己負担しなければならなくなると、事業の継続は極めて困難になります。場合によっては、たった一度の事故で廃業に追い込まれることもあり得るのです。

労災保険は単なる「コスト」ではありません。経営者ご自身と、会社そのものを守るための「事業継続のための保険」なのです。

金銭以外にも忍び寄る経営リスク

リスクは、事故が起きた時の金銭負担だけではありません。事業運営そのものに支障をきたす、大きく分けて3つのリスクがあります。

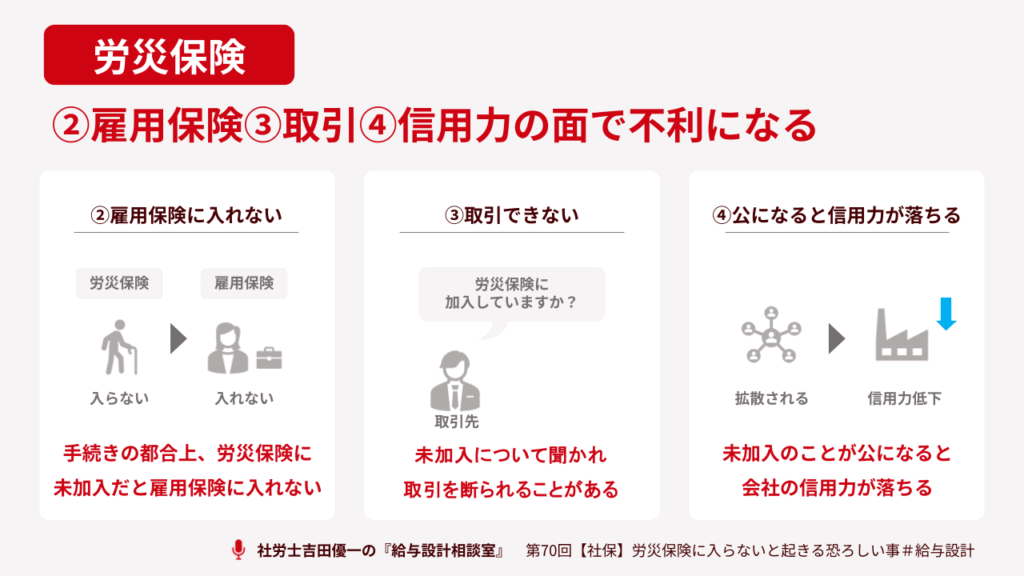

取引上のリスク

特に建設業などでは、取引先から「労災保険に入っていますか」と加入証明の提示を求められることがあります。コンプライアンス意識の高い企業は、労災保険に未加入の会社とは取引をしない判断を下すのが一般的です。

実際、労災保険の未加入や書類の不備を理由に、現場への入場を拒否されるケースもあります。これは、事業拡大の機会を失うことに直結します。

社会的な信用リスク

「あの会社は、法律で義務付けられている労災保険にさえ入っていない」という事実が、インターネットやSNSなどで拡散されてしまうケースを想像してみてください。

会社の信用力は一気に落ちるでしょう。法令遵守の意識が低い企業というレッテルは、採用活動や金融機関との取引など、あらゆる面でマイナスの影響を及ぼします。

雇用保険への連鎖的な影響

これは事務的な話ですが、非常に重要なポイントです。労災保険の届出をしていないと、雇用保険にも加入できないのです。

雇用保険の加入手続きは、ハローワークで行いますが、その際に労災保険の手続きを済ませたことを証する控えの提出を求められるのが一般的です。つまり、労災保険の手続きが漏れていると、次の雇用保険の手続きに進むことができません。

この問題は、従業員が退職した時に発覚します。雇用保険に入っていなければ、退職したスタッフは失業給付を受け取ることができません。そこで初めて会社の手続き不備が発覚し、大きなトラブルに発展する可能性があるのです。

まとめ|会社と従業員、双方の未来を守るために

労災保険の届出を怠ることで、深刻なリスクが生じてしまいます。

重大事故発生時の多額の費用負担、取引先からの取引停止、SNSなどでの評判悪化、雇用保険に関連するトラブル等、これらはすべて、会社の存続を脅かす要因となる可能性があります。

何よりも、会社を運営し労働者を雇う上で重要なのは、労使間の信用関係です。労災保険に未加入という状態は、その信用関係を根底から揺るがすものです。

また、届出をしていないケースだけでなく、業種の登録が間違っていて正しい保険料を納めていない、といった「届出が間違っている」ケースも度々散見されます。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、労災保険の適切な加入手続きはもちろん、ITを活用した日々の労務管理体制の構築まで、幅広くサポートしています。

「自社が正しく届出できているか不安だ」「業種の登録が適切か、一度専門家に見てほしい」といったご相談も承っております。当法人では、無料相談を実施しておりますので、適切な労務環境の構築に向け、まずはお気軽にお問い合わせください。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。