このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第72回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

リモートワーク時代の悩み、あなたの会社は大丈夫ですか?

「社員から在宅勤務の光熱費や通信費を会社で負担してほしいと言われました。これって出すべきですか?」

リモートワークを導入する企業が増えた今、このようなご相談が本当に多く寄せられるようになりました。働き方が多様化する中で、経費負担の線引きは、従業員の満足度や人材定着に直結する重要な経営課題です。

「オフィスなら会社が光熱費も通信費も出すのに、在宅になった途端に従業員負担?」と感じる社員がいる一方で、「プライベートと業務の区別がつかないのに、どこまで会社が負担すればいいの?」と悩む経営者もいます。

今回は、この「費用負担の境界線」について、原則的な考え方から、従業員のモチベーションを保ちながら適切にルール化する方法まで、わかりやすく解説していきます。

経費負担の大原則:業務に関係する費用は会社が持つ

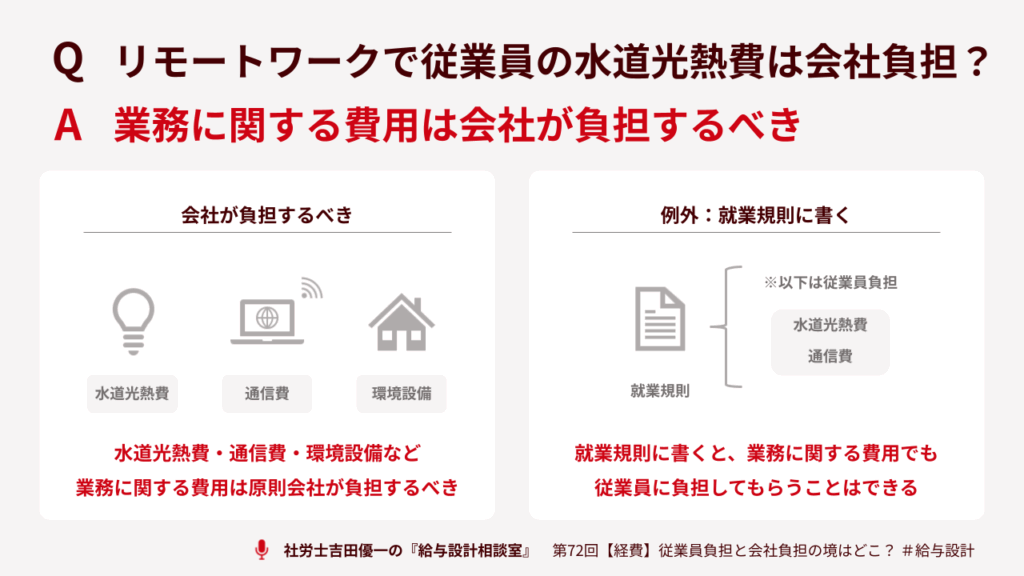

まず押さえておきたい基本的な考え方があります。それは、「業務に関係する費用は会社が負担する」という原則です。

例えば、営業で車が必要なら会社がその費用を負担します。建設現場で使う工具類も会社負担です。これは当たり前のように感じられるかもしれませんが、実は非常に重要な原則なのです。

ところが、リモートワークではこの原則が揺らぎます。オフィスの光熱費なら明らかに会社負担ですが、それが従業員の自宅になった瞬間、「どこからどこまでが業務で、どこからがプライベートなのか」という線引きが極めて難しくなるのです。

これが、テレワークにおける費用負担問題の本質です。

リモートワーク費用の負担をルール化する場合の3つのポイント

では、この線引きが難しい費用について、従業員に負担してもらうことはできるのでしょうか。

結論から言えば、就業規則にきちんと定めがあれば、業務に関係する費用でも一定の条件下で従業員に負担してもらうことは可能です。

逆に、就業規則に何も書かれていなければ、原則どおり会社負担になると考えられます。ここが重要なポイントです。

実務的には、以下のような対応を取る企業が増えています。

◆ テレワーク手当で包括的に対応

水道光熱費や通信費の「業務使用分」を正確に切り分けることは困難なため、月額3,000円や5,000円といった定額の「リモートワーク手当」を支給する方法です。従業員にとっても分かりやすく、経理処理もシンプルになります。

◆ 会社と従業員の合意を重視

一方的に会社が決めるのではなく、「どこまでが従業員負担で、どこからが会社負担なのか」を十分に話し合い、双方が納得した上で就業規則に明記することが大切です。

◆ 透明性のあるルール設定

あいまいなルールは不満の温床になります。明確な基準を設け、全従業員に周知することで、後々のトラブルを防げます。

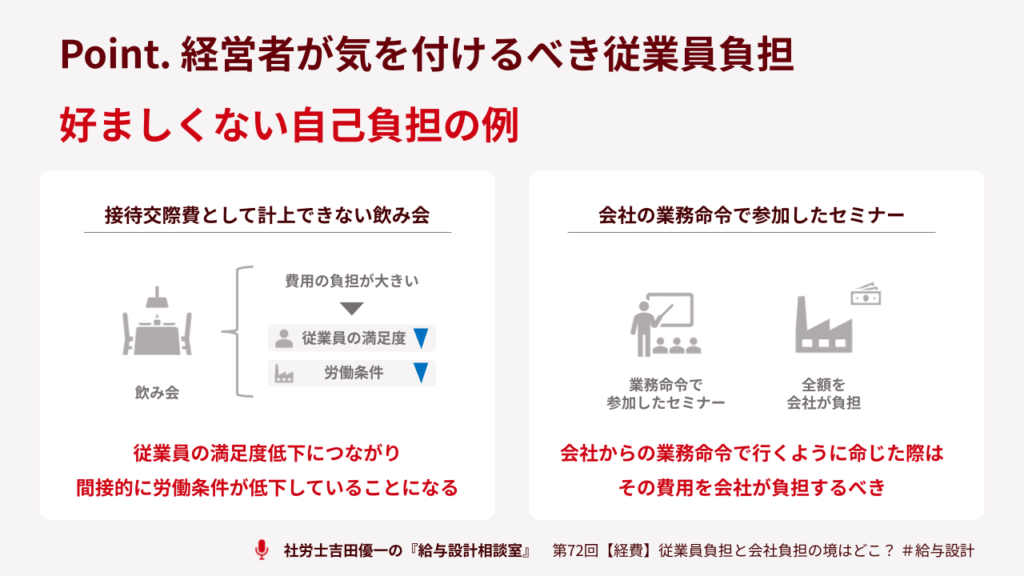

従業員満足度を下げる「隠れ費用」に要注意

ここで視点を変えて、経営者として気をつけるべき「自己負担」についてお話しします。費用負担には、「良い自己負担」と「悪い自己負担」があると私は考えています。

私自身、法人代表になる前はサラリーマンでした。その経験を振り返ると、意外とちょこちょこ「隠れ費用」とも言うべき自己負担があったように思います。

例えば、午前中に取引先を訪問し、午後のアポイントまで時間があるためカフェで時間調整をした際のコーヒー代。わざわざ領収書で精算する人は少ないでしょう。

そして、その典型例が「接待交際費として精算できない飲み会の費用」です。

心理的には仕事の延長線上で、気を使い、リラックスして食事もできない。それなのに費用は割り勘。こうした状況が続けば、従業員の満足度は確実に下がります。

出席が義務付けられていない自由参加の飲み会であれば労働時間ではありませんが、従業員の負担が続けば、事実上の労働条件低下です。こうした「隠れ費用」が社内に存在するなら、会社として積極的に負担していくべきだと考えます。

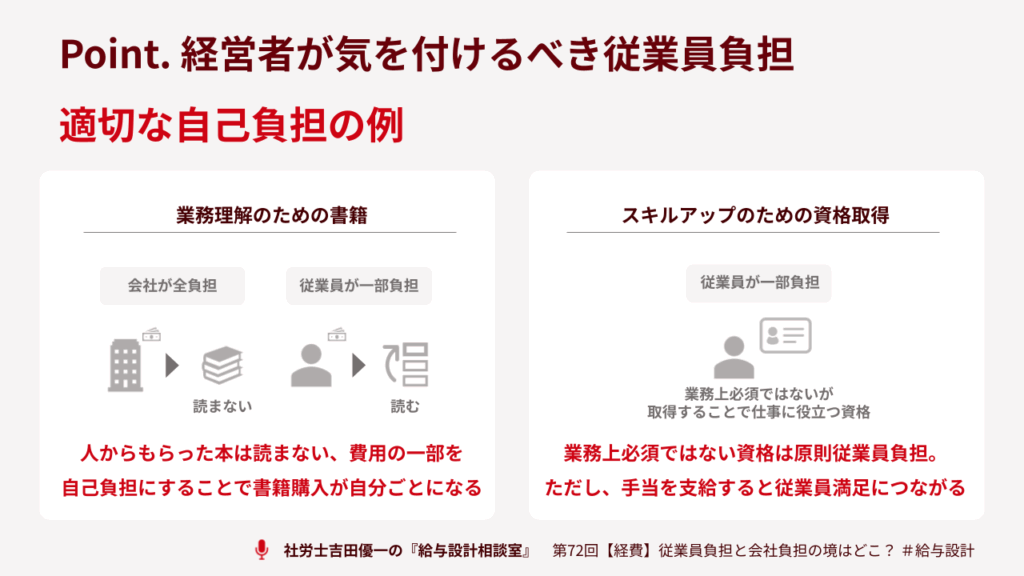

成長を促す「良い自己負担」という考え方

では、従業員の満足度を考えて、何でもかんでも会社が負担すれば良いのでしょうか。私はそうは思いません。

人間は弱い生き物で、「自分の痛みを伴わないと頑張れない」側面があります。

例えばダイエットを考えてみましょう。パーソナルトレーナーに多額の費用を払って決意した人と、「今日から自分で筋トレしよう」と1円も使わずに始めた人では、成功する確率が違うはずです。

これを会社経営に置き換えてみます。従業員が業務に関する勉強をしたいと本を買う場合、その費用を全額会社が負担するとどうなるか。「他人が負担したもの」という意識から痛みが伴わず、結果としてその本を読まない、いわゆる「積読(つんどく)」になってしまうことは珍しくありません。

一方で、自分で身銭を切って買った本であれば、「元を取り返したい」という心理が働き、頑張って読もうとします。それはやがてその人の実力となり、キャリア形成にプラスになります。

したがって、自己啓発や資格取得といった「本人の自由意思」に基づく能力開発については、全額を会社負担とするのではなく、例えば「半分は会社が持つが、半分は本人に負担してもらう」といった制度設計にした方が、本人のためにも会社のためにもなると考えています。

業務命令と自己啓発、混同してはいけない一線

ただし、この「良い自己負担」の考え方を適用する上で、絶対に混同してはならない一線があります。

それは、「業務命令」との区別です。

会社が業務命令として「この資格を取ってください」「このセミナーに行って勉強してきてください」と指示したのであれば、その費用は当然ながら会社が全額を負担するべきです。

ホワイトカラーが多い現代の日本企業において、従業員が自立して「自分に何が必要か」を考え、能力開発を進めていくことは非常に重要です。そのための「良い自己負担制度」を作り、本人の成長を後押しすることは、巡り巡って会社の利益にもつながるのではないでしょうか。

◆ 良い自己負担と悪い自己負担の違い

悪い自己負担:

- 業務に必要な経費なのに従業員が負担

- 隠れ費用として積み重なる

- 従業員満足度の低下につながる など

良い自己負担:

- 本人の成長を促す適度な負担

- 自己啓発や能力開発に対する半額補助など

- 本人の意欲を引き出す仕組み など

まとめ

従業員と会社との間の費用負担の線引きは、単なる経理の問題ではありません。就業規則というルール整備、従業員満足度という人事管理、そして人材育成という経営戦略がすべて関わる、非常に奥深いテーマです。

リモートワーク時代の今こそ、自社の費用負担ルールを見直すタイミングです。

「自社のリモートワークのルールが曖昧になっている」「従業員の不満につながる隠れ費用がないか心配だ」「社員の成長を促す制度を作りたい」といったお悩みはありませんか。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、現代の働き方に合わせた就業規則の見直しや、従業員のモチベーションと成長を両立させる公平な費用負担制度の設計を数多くサポートしています。

御社の実情に合わせた具体的なご提案が可能ですので、少しでもお悩みの経営者や労務担当者の方は、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。専門家の視点から、最適な解決策をご提案いたします。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。