このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第65回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに

「年金事務所」と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

年金の手続きをする場所という認識はあっても、社会保険の調査と直接結びつかない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、社会保険(健康保険・厚生年金保険)を管轄しているのは日本年金機構であり、その実務を担う年金事務所が企業の社会保険加入状況などを確認する調査を行っています。

ある日突然、会社に年金事務所から封書が届くことがあります。これは、社会保険調査の始まりを告げる合図です。この調査がどのように始まり、何をチェックされ、そして企業としてどう備えるべきか、経営者が押さえておくべき重要なポイントを解説します。

年金事務所からの通知が届いたら?調査の始まりと初期対応の重要性

年金事務所の調査は、通常、指定日時に必要書類を持参して年金事務所に来所するよう求める通知書が会社に届くことから始まります。この通知は、会社の所在地を管轄する年金事務所から送付されます。

この通知を受け取ったら、まずは無視することなく、誠実に対応することが極めて重要です!

もし通知を無視したり、不誠実な対応を続けたりすると、次は電話での督促があり、最終的には調査官が予告なく会社を訪問することになります。突然の調査官の来訪は、従業員に「会社は何か問題を起こしているのではないか」という無用な不安や動揺を与え、組織の信頼関係を損なうことにもなりかねません。

そうした事態を避けるためにも、指定された期日に向けて、求められた書類をきちんと準備し、協力的で誠実な姿勢で臨むことが、調査を円滑に進めるための第一歩となります。

調査で求められる書類の例

一般的に、以下のような書類の準備を求められることが多くあります。

- 過去一定期間の賃金台帳

- 出勤簿

- 労働者名簿

- 雇用契約書

- 源泉所得税の領収証書

これらの書類を日頃から整理しておくことで、調査対応がスムーズになります。

調査官がチェックする3つのポイント。あなたの会社は大丈夫?

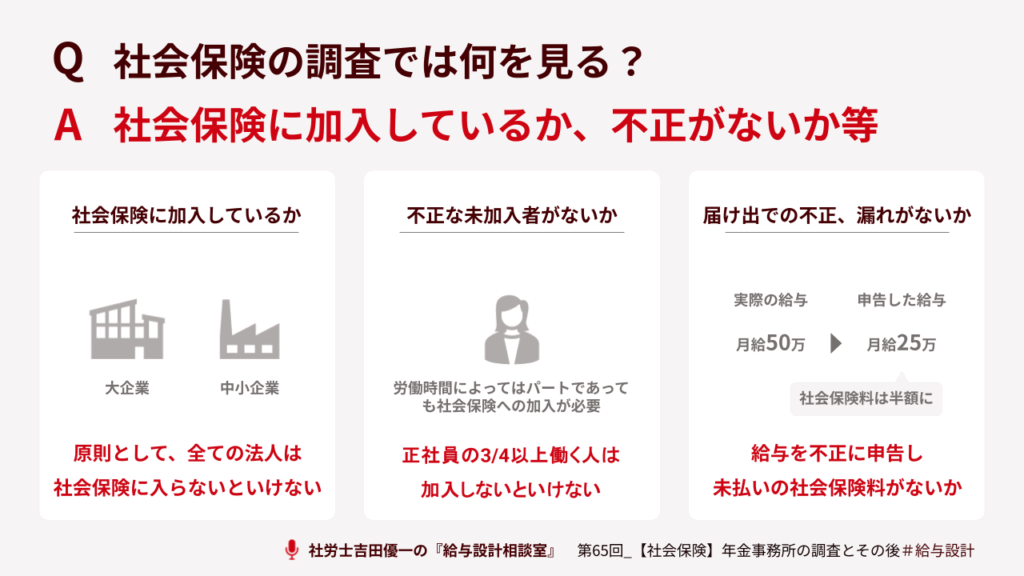

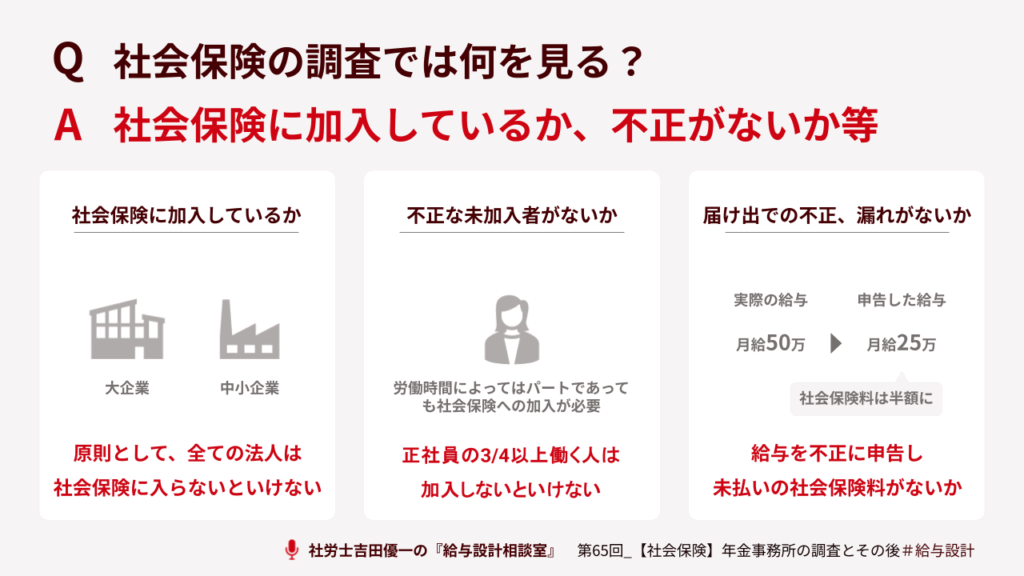

年金事務所の調査官は、主に3つのポイントを重点的に確認します。これらは社会保険制度の根幹に関わる部分であり、どの企業であっても例外なくチェックされる核心部分です。自社の状況と照らし合わせながらご確認ください。

ポイント1 事業所としての社会保険加入義務

まず調査官が確認するのは、「そもそも会社として社会保険に加入する義務を果たしているか」という点です。

株式会社などの法人は、たとえ役員1名の役員報酬を支払っているだけでも、原則として社会保険への加入義務があります。これを「強制適用事業所」といいます。一方で個人事業主の場合は、一部の業種を除き、常時一定人数以上の従業員を使用している場合に加入義務が生じます。

この基本的な加入義務を満たしているかどうかが、最初のチェックポイントです。

ポイント2 従業員の加入漏れ

次に、会社が社会保険に加入していたとしても、「加入すべき従業員が全員、正しく加入しているか」が厳しくチェックされます。

ここで最も多く指摘されるのが、パートタイマーやアルバイトの加入漏れです。

「パートだから社会保険に入らなくてよい」という考えは誤りであり、雇用形態の名称ではなく、労働時間や労働日数といった実態に基づいて加入義務が判断されます。

1.社会保険加入の基準

従業員の社会保険加入には、大きく分けて2つの基準があります。

2.原則的な基準

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である従業員は、原則として社会保険への加入が必要です。

3.短時間労働者への適用拡大

近年、法改正により短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されてきています。一定規模以上の企業で働く短時間労働者についても、一定の要件を満たせば加入対象となります。

特に注意すべきは、社会保険の適用範囲が段階的に拡大されている点です。法改正に気づかずにいると、意図せず法令違反の状態に陥る可能性があるため、自社の従業員数がどの基準に該当するのかを常に把握しておく必要があります。

ポイント3 保険料算定の正確性

最後に、社会保険に加入している従業員の保険料が、実際の給与に基づいて正しく計算・届け出されているかが確認されます。調査官は、賃金台帳と社会保険の届出内容を照合し、不正な操作がないかをチェックします。

特に確認される届出

1.算定基礎届

- 毎年定期的に提出し、その年度の社会保険料を決定する重要な届出

- 提出漏れや内容の誤りがないかを確認

2.月額変更届

- 昇給などで給与が大幅に変動した際に、年度の途中でも保険料を見直すための届出

- この届出の漏れは非常に多い指摘事項

3.賞与支払届

- 賞与(ボーナス)も社会保険料の対象

- 賞与を支払ったにもかかわらず届出を怠っていないか

- 実質的に賞与であるにもかかわらず別の名目でごまかしていないか、厳しく見られる

もし指摘を受けたら?遡及適用がもたらす影響

調査の結果、社会保険の未加入や保険料の誤りが指摘された場合、企業にはどのような影響が及ぶのでしょうか。

最も大きな影響は「遡及適用」です。社会保険料には徴収時効があるため、一定期間に遡って加入手続きを行い、未払いだった保険料を納付するよう指導されます。

遡及適用の影響

未加入だった従業員について遡及適用が行われると、会社は過去に遡った期間分の社会保険料を納付しなければなりません。

会社が負担する分と従業員本人が負担する分の両方が発生します。

ここで大きな問題となるのが、従業員本人負担分の徴収です。従業員にいきなり高額な支払いを求めることは現実的に極めて困難であり、たとえ支払ってもらえたとしても、会社への信頼は大きく損なわれるでしょう。

この金銭的な負担と信頼関係の毀損は、企業の経営に深刻なダメージを与えかねません。

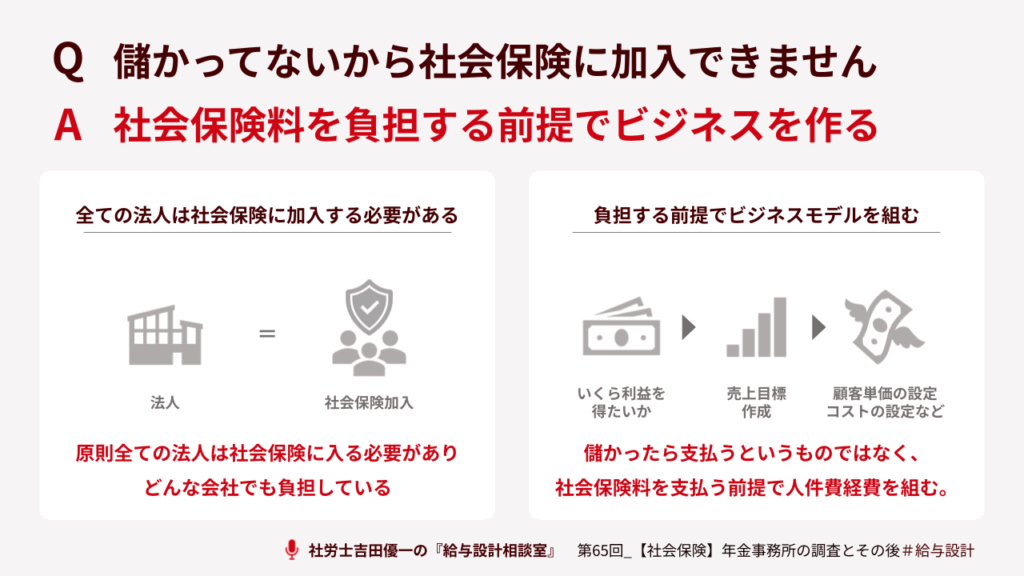

社会保険料を「コスト」と捉えるか「投資」と捉えるか

「うちの会社はまだ儲かっていないから、社会保険には入れない」という声を聞くことがあります。お気持ちは理解できますが、社会保険への加入は法律で定められた企業の義務であり、利益が出ているかどうかで判断するものではありません。

社会保険料を織り込んだ事業計画を

社会保険料は、事業を運営する上で当然発生する固定経費です。優れた経営者は、人件費(給与+社会保険料の会社負担分)やその他の諸経費をすべて織り込んだ上で、利益を確保できるような事業計画、価格設定、販売目標を立てましょう。

社会保険料の負担を前提としたビジネスモデルを構築することが、持続可能な企業経営の第一歩です。

従業員の安心が組織の力に

また、法令を遵守し、従業員の社会保険を適切に整備することは、従業員の生活を守り、安心して働ける環境を提供することに繋がります。これは、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための重要な投資でもあります。

会社のルールを守らない経営者の下で、従業員にルール遵守を求めることはできません。健全な組織文化は、経営者自らが法令を遵守する姿勢を示すことから始まります。

まとめ:日頃の労務管理が調査対応の鍵

年金事務所の調査は、企業が社会保険に関する義務を正しく果たしているかを確認するための定期的な健康診断のようなものです。通知が届いても慌てる必要はありませんが、誠実かつ迅速な対応が求められます。

調査で指摘されるポイントの多くは、日頃の労務管理を丁寧に行っていれば防げるものです。特に、パートタイマーの加入基準や法改正への対応は、見落としがちなポイントです。

もし、年金事務所から調査の通知が届いて対応に不安がある、自社の社会保険の運用が正しいか確認したい、あるいはこれを機に労務管理体制をしっかりと見直したいとお考えでしたら、専門家にご相談ください。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、年金事務所の調査対応はもちろん、日々の労務管理に関するご相談にも応じております。本記事のようなケースでお悩みの経営者様、ご担当者様は、ぜひ一度、当法人の無料相談をご利用ください。貴社の健全な成長をサポートいたします。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。