このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第76回の配信をもとに書かれた記事です。

Podcastでは、給与・報酬の設計を中心に、会社を経営していくうえでぶつかる人事の課題についてお話ししています。ぜひフォローをお願いします!

はじめに:時短勤務は育児・介護だけではない

「優秀な社員が辞めると聞いて理由を尋ねたら、資格試験の勉強に専念したいとのことでした。何とか引き留められないでしょうか?」

こうした相談を、人事担当者の方から受けることがあります。時短勤務といえば、育児や介護といった法律で定められた理由に限られると考えている企業がほとんどです。しかし、そこに大きな機会損失が潜んでいることに、多くの経営者は気づいていません。

今日は、育児・介護以外の理由でも活用できる「汎用時短」という考え方と、その戦略的な活用法についてお話しします。

時短勤務は法定のものだけではない

多くの企業では、育児・介護休業法に基づく時短勤務を、法律の要請に応じて「やむを得ず」導入しているのが実情です。3歳未満の子を養育する従業員や、要介護状態の家族がいる従業員から申し出があれば対応する、という消極的な運用がほとんどではないでしょうか。

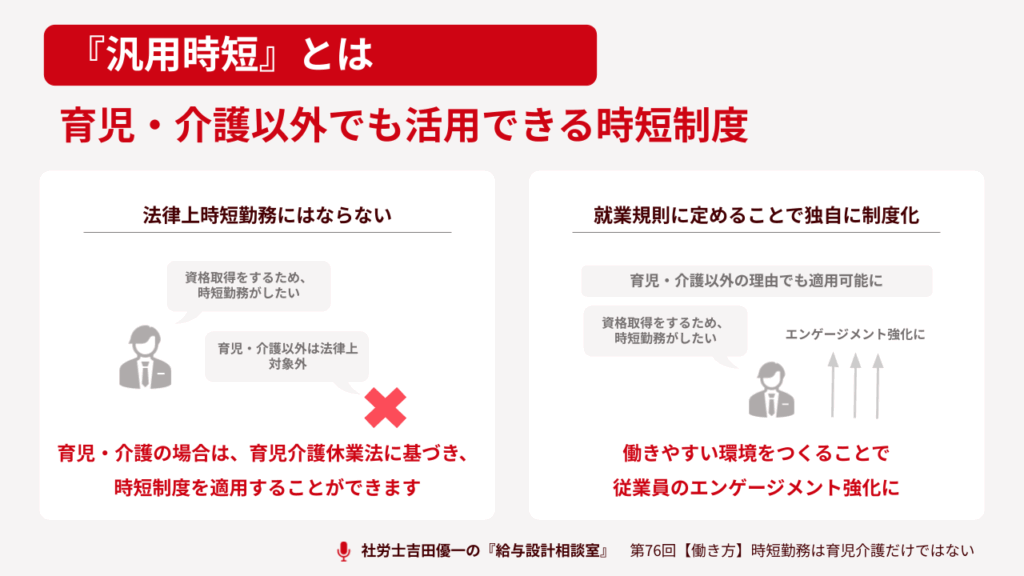

しかし、働き手が抱える事情は、育児や介護だけではありません。

「資格試験に集中したい」「大学院で学び直しをしたい」といったキャリアアップのための時間確保することが理由であったり、「体調がすぐれない期間だけ働き方をセーブしたい」「地域のボランティア活動に時間を使いたい」といった理由もあるでしょう。

これらは法律上の時短勤務の対象にはなりませんが、企業が独自の制度として就業規則に定めれば実現できます。私はこれを「汎用時短」と呼んでいます。

汎用時短がもたらす2つの大きなメリット

汎用時短制度を導入することには、企業経営の観点から大きく2つのメリットがあります。

採用力の強化と離職率の低下

どのような理由であれ、一時的にフルタイム勤務が難しくなったときに「時短」という選択肢が公式に用意されていれば、従業員は「この会社なら安心して長く働ける」と感じます。

採用市場において「働きやすい会社」というブランドイメージは、人材の確保と定着に直結します。特に、優秀な人材ほど「自分のキャリアを柔軟に設計できる環境」を重視する傾向にあります。

例えば、入社3年目の営業担当が「難しい資格を取りたい」と考えたとき、「辞めるしかない」と思うのと、「時短勤務で勉強時間を確保できる」と思うのとでは、会社への愛着度が全く変わってきます。

粘り強い組織の構築

汎用時短を前提とした人材配置を行うと、従業員の頭数は自然と増えることになります。常時一定数が時短勤務をしている状態を想定した組織設計になるわけです。

3人しかいない部署から1人が退職するインパクトと、10人の部署から1人が退職するインパクトは全く違います。人員に「厚み」が生まれることで、急な退職者や休職者が出た際にも組織が崩壊しにくくなります。

これは、組織の粘り強さを高める上で非常に重要なポイントです。

直視すべきデメリットとその対策

もちろん、汎用時短の導入にはデメリットも存在します。現実的な課題を理解した上で、適切な対策を講じることが重要です。

業務設計の見直しが不可欠

単純に労働時間を8時間から6時間に減らし、仕事量も比例して減らせばよい、という話ではありません。

例えば、8時間かけて完成させて初めて価値が生まれる業務が、6時間で進捗率75パーセントになったとしても、それが顧客にとって意味のある状態とは限りません。

汎用時短を効果的に機能させるには、6時間でも一つの業務が完結するような、根本的な業務設計の見直しが求められます。これは一朝一夕にできることではありませんが、業務の効率化や見える化につながる良い機会でもあります。

組織内の公平性の確保

時短勤務者が増えれば、その分の業務は他の従業員が担うことになります。理由の正当性について従業員間で不公平感が生じると、職場の雰囲気が悪化するリスクがあります。

この課題に対しては、以下のような対策が有効です。

- 時短勤務の利用理由や期間を明確にする(プライバシーに配慮しつつ)

- 時短勤務者の業務内容と成果を可視化する

- フルタイム勤務者への適切な評価と処遇を行う

- 時短勤務は誰でも必要に応じて利用できることを周知する

また、従業員の頭数が増えれば、パソコンやクラウドサービスのアカウントといった在籍コスト、上司の面談回数といった管理コストも増加します。これらは事前に想定し、予算化しておくことが大切です。

固定残業代との整合性

汎用時短を導入する上で、実務上特に慎重な議論が必要なのが、固定残業代を導入しているケースです。

フルタイム正社員に固定残業代を支給している場合、時短勤務に移行した従業員に対して、この手当をどう扱うかで労使間の対立が起こりやすくなります。

経営者側は「時短勤務になり残業が発生しないのだから不要」と考えがちですが、従業員側は「固定残業代も含めて年収と認識している」ため、手当がなくなることに強く反発するケースが多いのです。

この問題の解決は、事が起きてからでは困難です。汎用時短制度を導入する前に、就業規則や給与規程において、短時間勤務制度の適用者に対する固定残業代の扱いを明確に定めておくことが、将来のトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

学び直しと助成金の相乗効果

汎用時短の活用法として、特に注目したいのが「学び直し(リスキリング)」との組み合わせです。

「大学院に通いたい」「専門資格の勉強に集中したい」という従業員の意欲を、制度として後押しできます。

ここで重要なのが、公的な支援制度の活用です。従業員のリスキリングを支援する様々な助成制度が用意されており、これらを活用すれば、訓練期間中の従業員の賃金の一部や、教育機関に支払う経費の一部について支援を受けられる場合があります。

汎用時短制度を整備し、従業員が学び直しに使う時間を確保する。そして、その学び直しに対して助成制度を活用する。このシナジーによって、企業は実質的なコスト負担を抑えながら、従業員のスキルアップと、それに伴う生産性の向上という大きなリターンを得ることも期待できます。

効果的な業種

汎用時短は、特に「資格」の有無がキャリアや評価に大きく影響する業種で、強力な採用ツールとなります。

例えば、私たちのような士業事務所です。社会保険労務士や税理士、司法書士といった資格を持つことが、その後のキャリアに直結する世界では、試験に集中できる環境は何より魅力的です。

また、意外かもしれませんが、建設業・建築業、特に設計業務の分野でも有効です。建築士や施工管理技士といった資格が、その後のキャリアや処遇を大きく左右するため、「資格取得を支援する時短制度」は、若手人材の確保に非常に効果的でしょう。

まとめ

汎用時短は、単なる福利厚生の追加ではなく、企業の「採用力」「組織の粘り強さ」「人材育成」を強化するための、攻めの人事戦略です。

働き方の多様化が進む現代において、従業員一人ひとりの事情に柔軟に対応できる企業こそが、優秀な人材を惹きつけ、長く活躍してもらえる組織になります。

しかし、その導入と運用には、業務設計の見直しや、固定残業代との整合性といった、専門的な検討が欠かせません。

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、こうした新しい働き方の導入に伴う、複雑な制度設計、就業規則の改定、そして活用可能な助成制度の申請サポートまで、一貫した専門的アドバイスを提供しています。

「自社にも汎用時短を導入できるか」「何から始めるべきか」といったご相談から承っております。貴社の状況に応じた具体的なプランをご提案いたしますので、ぜひ一度、当法人の無料相談をご活用ください。

また、社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。

ONE HEARTに労務のご相談をしたい方、ONE HEARTでのお仕事に興味がある方、吉田とお話ししてみたい方など、ホームページの問い合わせフォームやtwitterのDMからお気軽にご連絡いただけると幸いです!

オンラインで完結

個別無料相談を

ご利用ください

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。